Cet après-midi à 16h, pour lancer les festivités de Séries Mania, le traditionnel débat se tiendra autour du thème : « l’avenir des séries est-il dans son passé ? ». Je laisse le soin aux participants de cette table ronde d’Allociné de disserter à loisir sur le sujet, et je vous invite à aller les voir ou les suivre en direct sur le site du festival.

Mais je me suis demandé : et au fait, ce passé, quel est-il ? De quel passé parle-t-on lorsqu’on s’interroge sur la place du remake, du reboot, et autres tentatives de capitaliser sur la nostalgie et/ou le succès « certifié » des séries passées ? Fidèle à ma propre tradition (qui est de vous parler d’histoire téléphagique en préambule du débat, afin de vous donner quelques outils théoriques), je veux vous dire aujourd’hui : allons-y ! Explorons-le, ce passé !

…Et plongeons en particulier dans les années 80, telles qu’elles se sont déroulées à la télévision américaine (puisque selon toute vraisemblance c’est ce pays qui motivera l’essentiel des discussions pendant le débat).

Pourquoi spécifiquement les années 80 ? En fait, la télévision telle que nous l’expérimentons aujourd’hui présente de curieuses ressemblances avec celle d’il y a trois décennies. Aujourd’hui je ne vous invite donc pas à explorer les différents remakes de séries des années 80, pour vérifier l’influence de fictions précises dans le panorama moderne ; non, je vous propose plutôt une vision des grands axes de l’évolution de la télévision des Eighties. Quelles étaient ses tendances de programmation ? Quels nouveaux modes de consommation sont apparus ? Comment son industrie s’est transformée ? Ce sont eux qui, étrangement, sont d’une modernité saisissante…

Clairement, la nostalgie des années 80, plus que les spectateurs… ce sont les exécutifs des chaînes, qui l’ont !

Années 80 : la décennie du primetime soap

Pendant la première moitié des années 80, le primetime soap est LE genre qui domine les audiences américaines. Les networks ont commencé à en diffuser à la fin des années 70, mais ce n’est que pendant la saison 1980-1981 que ces séries deviennent des phénomènes.

Pendant la première moitié des années 80, le primetime soap est LE genre qui domine les audiences américaines. Les networks ont commencé à en diffuser à la fin des années 70, mais ce n’est que pendant la saison 1980-1981 que ces séries deviennent des phénomènes.

Dallas en tête, bien-sûr. La quatrième saison, en particulier, met alors un terme à l’attente la plus insupportable de l’époque, après qu’une personne mystérieuse ait tiré sur le terrible JR. Certes Dallas a excellé dans l’art du cliffhanger par le passé, mais là… Là ! L’hystérie collective a tenu le pays (…et plusieurs autres, d’ailleurs) en haleine pendant plusieurs mois !

Le succès des primetime soap est l’expression d’un désir d’escapisme parmi les spectateurs américains. Dans les primetime soaps des Eighties, tout le monde est riche, et l’on observe les joutes verbales (…ou parfois, physiques !) des puissants. Les personnages s’accrochent autour de questions financières, protègent leur style de vie exubérant de dangers essentiellement financiers, essayent de négocier leurs intrigues amoureuses autour des questions d’argent. Il y a une certaine superficialité dans ces séries, mais elle accompagne aussi un changement dans la société américaine, où le monde de l’entreprise tient désormais une place prépondérante. L’individualisme exacerbé de la décennie colle parfaitement aux principes fondateurs du primetime soap.

Grâce à lui, la télévision des années 80 découvre donc le rendez-vous télévisuel (« appointment television« ), une manière de faire regarder une série en rendant son visionnage incontournable au moment où elle est diffusée… sous peine d’être exclus du reste de la société. Le succès de Dallas sur CBS, et de Dynastie sur ABC, ainsi que de Knots Landing (alias Côte Ouest) et Falcon Crest, occupe l’attention des spectateurs jusqu’au milieu de la décennie. C’est que, non seulement ces séries produisent des audiences incroyables, mais elles sont aussi l’objet d’une couverture médiatique intense, et de conversations animées. L’appointment television est exacerbée, justement, par les revirements de situation et les cliffhangers, qui rendent la moindre conversation invivable si l’on n’a pas suivi les dernières retournements de situation. On ne parlait pas encore de « winter finale » ou de « midseason finale« , comme aujourd’hui, mais l’idée est la même : créer suffisamment d’incitations à ne surtout pas louper un épisode, et encore moins un épisode-clé.

Années 80 : la décennie du renouveau de la comédie

Par contraste, le début des mêmes années 80 n’est pas très clément avec la comédie. En fait, le genre est assez moribond, surtout que les derniers grands succès des trois networks américains touchent à leur fin. Certes, M*A*S*H réalise en 1983 avec son épisode de conclusion la plus impressionnante audience américaine de tous les temps (105,9 millions de spectateurs selon le calcul le plus conservateur !). Mais la plupart des autres comédies sont en train d’accuser une nette baisse d’audience et sont progressivement annulées ; pire, les nouveaux projets ont du mal à s’imposer.

Par contraste, le début des mêmes années 80 n’est pas très clément avec la comédie. En fait, le genre est assez moribond, surtout que les derniers grands succès des trois networks américains touchent à leur fin. Certes, M*A*S*H réalise en 1983 avec son épisode de conclusion la plus impressionnante audience américaine de tous les temps (105,9 millions de spectateurs selon le calcul le plus conservateur !). Mais la plupart des autres comédies sont en train d’accuser une nette baisse d’audience et sont progressivement annulées ; pire, les nouveaux projets ont du mal à s’imposer.

En cause ? Le type de sitcoms qui a tendance à peupler les écrans américains depuis le début des années 70. A la suite de séries comme All in the Family, nombreuses sont en effet celles qui ont décidé de se contenter d’une réalisation traditionnelle en multi-caméra et de sujets complexes et très politisés ; on y trouve des débats, comme il y en a eu tant sur la guerre du Vietnam par exemple, opposant les pour et les contre ; tout cela se fait de façon certes divertissante, mais tellement réaliste… Or cette formule, en soi un peu usée au bout de plus de 10 ans de ce régime, apparaît surtout comme déprimante dans les années 80. Les spectateurs semblent se détourner de ces discussions abstraites et de cette opposition constante d’idées. Ils veulent de l’escapisme dans leurs comédies aussi, pas juste dans leurs primetime soaps.

Devant les audiences en chute, le paysage comique de la télévision US finit par être obligé de se renouveler en quelques années. C’est en particulier NBC, suite à la nomination de Grant Tinker, qui apporte les plus grands changements. Tinker est l’ex-mari de Mary Tyler Moore : ils viennent de divorcer en 1981 et il a donc quitté la compagnie MTM où ils travaillaient tous les deux ; en devenant le patron de NBC (alors troisième network le plus regardé… sur trois), il a donc toute l’expérience requise pour changer la politique de commande des comédies. Dés son arrivée, il donne le feu vert à Cheers et Family Ties, qui apparaissent sur les écrans en 1982 ; ces séries, au lieu de disserter sur les différences d’opinion, les insèrent dans le quotidien de leurs personnages (dans un bar pour l’une, et au sein d’une famille pour l’autre). Les séries humoristiques sont ainsi plus chaleureuses, moins intellectuelles. Il confie également à la société de production Carsey-Werner le projet audacieux de développer le Cosby Show ; ces initiatives permettent à NBC de passer de cancre, à première de la classe ; NBC devient le network le plus regardé de la décennie, et les deux autres networks l’imitent donc en commandant à leur tour des sitcoms en apparence plus légers.

La réorientation du genre comique à la télévision américaine aura une autre conséquence : l’émergence de séries hybrides telle Moonlighting (aussi connue en France sous le titre de Clair de Lune), préfiguration d’évolutions du ton de nombreuses séries dans les années 90.

Années 80 : la décennie de la « diversité »

Ce renouveau de la comédie, il s’avère qu’on le doit en grande partie à des femmes. C’est en effet dans les années 80, en particulier pendant la seconde moitié, qu’un nombre incroyable de séries commencent à être créées par des auteures, et ces femmes parviennent principalement à percer dans le domaine du sitcom.

Ce renouveau de la comédie, il s’avère qu’on le doit en grande partie à des femmes. C’est en effet dans les années 80, en particulier pendant la seconde moitié, qu’un nombre incroyable de séries commencent à être créées par des auteures, et ces femmes parviennent principalement à percer dans le domaine du sitcom.

Des productrices, scénaristes et créatrices de séries comme Susan Harris (auteure du fameux épisode de Maude sur l’avortement, dans les années 70, et qui, avec Soap, Benson et surtout The Golden Girls, devient incontournable pendant la décennie), de Linda Bloodworth-Thomason (responsable du succès Designing Women pendant la seconde moitié de la décennie), Marcy Carsey (de la société de production Carsey Werner Co., à l’origine du hit The Cosby Show puis quelques années plus tard de Roseanne), ou Diane English (qui imagine l’icône Murphy Brown), comptent désormais parmi les personnalités les plus importantes de la télévision US. On peut aussi ajouter, du côté des séries dramatiques, des femmes influentes comme Esther Shapiro (co-créatrice de Dynastie) ou Terry Louise Fisher (scénariste et productrice de Cagney & Lacey, et plus tard dans la décennie co-créatrice de L.A. Law).

Leurs séries sont en tête des audiences, et leur succès indéniable. Les femmes qui créent, produisent et/ou écrivent des sitcoms sont non seulement drôles, mais elles mettent aussi voire surtout en scène des histoires où les femmes tiennent une énorme place, permettant ainsi de révéler (ou assez souvent, de confirmer) des talents féminins du côté des interprètes également. En particulier, de nombreux rôles vont à des actrices de 30, 40 ou 50 ans (voire 60 ans pour The Golden Girls).

Leurs séries sont en tête des audiences, et leur succès indéniable. Les femmes qui créent, produisent et/ou écrivent des sitcoms sont non seulement drôles, mais elles mettent aussi voire surtout en scène des histoires où les femmes tiennent une énorme place, permettant ainsi de révéler (ou assez souvent, de confirmer) des talents féminins du côté des interprètes également. En particulier, de nombreux rôles vont à des actrices de 30, 40 ou 50 ans (voire 60 ans pour The Golden Girls).

Et en mettant en scène ces personnages, toutes ces séries abordent des sujets de société sous un angle volontairement féministe. La libération sexuelle, si elle s’est invitée dans les intrigues de séries depuis la Rural Purge de la toute fin des années 60, est ici moins théorique, et placée au cœur du style de vie de nombreuses protagonistes ; qui plus est, les héroïnes de ces séries sont presque toutes des career women dont la vie professionnelle est importante dans leur quotidien, et leur identité. Les sitcoms abordent aussi bien souvent des sujets qui s’accordent avec cette réalité, et en explorent les nuances. La tendance s’étend même à des séries créées par des hommes, comme Madame est Servie.

Mais il ne s’agit pas seulement d’une prise de parole des femmes à la télévision (derrière et devant les caméras). Quelque chose d’autre se produit pendant les années 80, que les exécutifs aujourd’hui seraient ravis de se dépêcher de nommer « diversité » : on y voit apparaître des séries avec des personnages Afro-américains.

Mais il ne s’agit pas seulement d’une prise de parole des femmes à la télévision (derrière et devant les caméras). Quelque chose d’autre se produit pendant les années 80, que les exécutifs aujourd’hui seraient ravis de se dépêcher de nommer « diversité » : on y voit apparaître des séries avec des personnages Afro-américains.

Une nuance cependant : là encore, ce n’est pas comme si voir des personnages noirs (ils sont pour la plupart noirs ; rarement hispaniques et moins encore d’autres groupes ethniques) à la télévision américaine est nouveau à ce moment-là. Ce qui est inédit en revanche, c’est que les personnages noirs sont cette fois écrits par des auteurs noirs. Dans les années 70, les séries qui mettaient en scène des protagonistes Afro-américains sont en effet souvent imaginées par des blancs : The Jeffersons, Sanford and Son, ou même Julia, ont été créées par un à plusieurs auteurs dont ce n’était pas la culture (Norman Lear, alors roi du sitcom pendant la décennie des Seventies, a développé plusieurs projets de ce type, parfois sur une idée originale d’auteurs noirs comme dans le cas de Good Times).

Ce changement de paradigme a commencé à la fin des années 70 avec le succès incroyable de Roots. Roots, c’est à l’origine un roman d’Alex Haley qui s’inspire pour cette fiction de l’histoire de sa propre famille (Haley affirme être un descendant de Kunta Kinte, qui aurait véritablement existé). Et c’est justement l’auteur Afro-américain Alex Haley qui écrit le scénario de la mini-série (avec l’aide du vétéran du show business James Lee, imposé par ABC). Le succès indéniable de Roots permet à quelques scénaristes noirs de s’engouffrer dans la brèche ainsi entrouverte.

Ainsi donc, pendant les années 80, la dynamique change : de plus en plus des séries sont écrites par des personnes concernées au premier chef par les histoires racontées. L’exemple le plus frappant est celui du Cosby Show : outre le contrôle créatif de Bill Cosby, l’équipe des scénaristes inclut de nombreux auteurs racisés, dont Kathleen McGhee-Anderson, entrée dans l’histoire comme la première femme scénariste noire de la télévision US.

Vu que plusieurs de ces séries figurent parmi les plus regardées de leur temps, la tendance se prolonge pendant plusieurs années ; le succès de ces séries, et notamment du Cosby Show, va donner naissance à tout un courant de « black sitcoms » qui, dans les années 90, vont devenir une part importante de la programmation de chaînes comme UPN, The WB, mais aussi FOX. De nombreuses séries écrites, réalisées et interprétées par des noirs, qui ont fait leurs premières armes dans les équipes des sitcoms des années 80.

Il faut aussi noter que la chaîne BET, créée par un Afro-américain et donnant la parole essentiellement à des producteurs, scénaristes et acteurs noirs, est née en 1980, entre autres en réaction à l’absence de contrôle des communautés afro-américaines sur les contenus télévisuels pendant la décennie précédente.

Années 80 : la décennie d’une nouvelle concurrence

Dans les années 80, les networks doivent apprendre à se méfier de « leur Netflix originel » : le câble. Et pas n’importe lequel : HBO.

Dans les années 80, les networks doivent apprendre à se méfier de « leur Netflix originel » : le câble. Et pas n’importe lequel : HBO.

Lancée dans les années 70, la chaîne à souscription ne fait au départ pas vraiment ombrage aux trois networks que sont ABC, CBS et NBC ; même son extension via une diffusion satellite après quelques années n’en fait pas une menace, puisque de toute façon ses grilles sont en grande partie remplies par des films déjà sortis au cinéma, quand, en primetime, les networks ont des programmes inédits à proposer. Mais au début des années 80, les choses changent. Elles changent en partie parce que c’est précisément au début de la décennie que la chaîne payante devient techniquement disponible dans l’ensemble des États du pays. Mais surtout, HBO fait une chose totalement inattendue… la chaîne commande de la fiction originale.

Oh, pas grand’chose au début : un premier téléfilm (The Terry Fox Story, qui devient le premier téléfilm produit pour la télévision payante de l’histoire américaine). Puis une série pour la jeunesse, Fraggle Rock, co-produite avec le Canada et diffusée à partir de janvier 1983 ; en outre elle est créée par nul autre que Jim Henson, le papa des Muppets. Et puis une série policière (cette fois co-produite avec le Royaume-Uni), Philip Marlowe, au printemps suivant. Et puis deux premières mini-séries, The Far Pavilions et All the Rivers Run, proposées en 1984 en pleine vague des mini-séries (on y revient). Et puis, et puis, et puis…! Du jour où HBO a commencé à commander des projets, elle ne s’est plus jamais arrêtée.

Le problème n’est pas circonscrit à HBO. A sa suite, de plus en plus de chaînes câblées s’intéressent à la commande de programmes, et notamment de fictions originales : Showtime, Cinemax… Ce qui signifie que désormais, il y a une alternative aux séries de la télévision de network ! Si bien qu’en moins d’une décennie, le taux de pénétration du câble dans les foyers américains est passé de 17 à 57% (et continue d’augmenter pendant la décennie suivante, bien-sûr).

Les cauchemars des networks ne s’arrêtent pas là. En 1985, News Corporation (la multinationale de Rupert Murdoch) fait l’acquisition des studios de la Twentieth Century Fox ; dés l’année suivante, le groupe se tourne vers la télévision en fusionnant 6 stations de télévision, qui deviennent alors le network FOX. Enfin… pas tout-à-fait : comme la chaîne ne peut proposer des programmes que quelques soirs par semaine, elle ne remplit pas tout de suite les conditions pour que la FCC (Federal Communications Commission) lui reconnaisse la qualité de network.

Les cauchemars des networks ne s’arrêtent pas là. En 1985, News Corporation (la multinationale de Rupert Murdoch) fait l’acquisition des studios de la Twentieth Century Fox ; dés l’année suivante, le groupe se tourne vers la télévision en fusionnant 6 stations de télévision, qui deviennent alors le network FOX. Enfin… pas tout-à-fait : comme la chaîne ne peut proposer des programmes que quelques soirs par semaine, elle ne remplit pas tout de suite les conditions pour que la FCC (Federal Communications Commission) lui reconnaisse la qualité de network.

Mais ce qui pourrait sembler être un obstacle va en fait jouer en sa faveur, parce que, au début des années 70, la FCC a interdit aux networks de produire leurs propres programmes. Or, Fox est perchée, puisqu’elle n’est pas reconnue comme un network ! Grâce à cette astuce, et en se reposant sur une fabuleuse synergie interne entre ses studios et sa chaîne de télévision, la chaîne Fox va produire des programmes (c’est le cas pour 21 Jump Street, lancé en 1987, mais aussi Les Simpson, qui débutent en 1989) à moindre frais. C’est finement pensé : les profits générés restent dans les caisses d’une compagnie de News Corp ou d’une autre ! C’est sûrement de là que vient l’expression « tout bénéfice ».

Évidemment les trois « vrais » networks protestent ardemment, faisant du lobbying auprès de la FCC en dénonçant la concurrence déloyale ainsi créée : ils sont obligés d’acheter leurs fictions à des producteurs indépendants qui n’ont pas peur de gonfler les prix ! L’interdiction faite aux networks de produire leurs programmes est levée au début des années 90 ; à ce moment-là, FOX est déjà devenue une opération parfaitement lucrative, qui s’est imposée dans les foyers américains comme une alternative aux networks traditionnels… notamment grâce à ses programmes produits à plus bas coût.

Années 80 : la décennie d’une nouvelle façon de consommer la télévision

Même si le câble et le satellite n’ont rien de nouveau, la technologie ne commence donc vraiment à s’insérer dans les foyers que dans les années 80. Il en va de même, par conséquent, pour une autre innovation dans le domaine de la télévision : la télécommande. Changer de chaîne lorsqu’il n’y avait que trois networks impliquait souvent de se lever du canapé, et de produire l’effort surhumain d’aller à l’autre bout de la pièce pour appuyer sur des boutons installés à même le poste de télévision. C’était une époque barbare, que voulez-vous. Par la suite, certaines premières télécommandes sont apparues, mais les premiers modèles sont raccordés au téléviseur par un fil, ce qui limite quand même pas mal les choses.

Même si le câble et le satellite n’ont rien de nouveau, la technologie ne commence donc vraiment à s’insérer dans les foyers que dans les années 80. Il en va de même, par conséquent, pour une autre innovation dans le domaine de la télévision : la télécommande. Changer de chaîne lorsqu’il n’y avait que trois networks impliquait souvent de se lever du canapé, et de produire l’effort surhumain d’aller à l’autre bout de la pièce pour appuyer sur des boutons installés à même le poste de télévision. C’était une époque barbare, que voulez-vous. Par la suite, certaines premières télécommandes sont apparues, mais les premiers modèles sont raccordés au téléviseur par un fil, ce qui limite quand même pas mal les choses.

Dans les années 80, la télécommande devient un outil nécessaire pour pratiquer le « channel surfing » (autrement dit le zapping), puisqu’il y a désormais plus d’offres, et elle évolue donc pour devenir l’objet maniable qu’on connaît aujourd’hui. C’est une révolution qui tient dans la main : désormais il est d’une simplicité désarmante d’abandonner un programme qui déplaît, pour aller en chercher un autre qu’on espère meilleur. Et cela a une conséquence terrible : les spectateurs ne se sentent plus prisonniers de ce qu’ils regardent, ils sont libres de consommer la télévision comme ils veulent, sans avoir à se lever, par une simple pression du doigt. C’EST ABSOLUMENT ATROCE ! …Du point de vue des networks, en tous cas.

L’arrivée de la télécommande dans les salons naît également de la popularité d’une autre technologie : la VHS. Certes, l’enregistrement n’a rien de nouveau : l’industrie de la télévision l’utilise à des fins professionnelles depuis la seconde moitié des années 50. Mais ce n’est que pendant les Eighties que la videocassette imaginée par les ingénieurs de Sony se démocratise… et avec elle, le magnétoscope ; outil nécessitant une télécommande s’il en est. J’encourage les plus jeunes d’entre vous à vous appuyer sur une recherche sur le sujet, afin de comprendre ces étranges appareils pré-internet capables d’enregistrer des programmes au lieu de les télécharger… et notamment, pourquoi l’utilisation de boutons était nécessaires à la programmation desdits enregistrements. C’est préhistorique pour vous, mais vous allez voir, c’est fascinant.

L’arrivée de la télécommande dans les salons naît également de la popularité d’une autre technologie : la VHS. Certes, l’enregistrement n’a rien de nouveau : l’industrie de la télévision l’utilise à des fins professionnelles depuis la seconde moitié des années 50. Mais ce n’est que pendant les Eighties que la videocassette imaginée par les ingénieurs de Sony se démocratise… et avec elle, le magnétoscope ; outil nécessitant une télécommande s’il en est. J’encourage les plus jeunes d’entre vous à vous appuyer sur une recherche sur le sujet, afin de comprendre ces étranges appareils pré-internet capables d’enregistrer des programmes au lieu de les télécharger… et notamment, pourquoi l’utilisation de boutons était nécessaires à la programmation desdits enregistrements. C’est préhistorique pour vous, mais vous allez voir, c’est fascinant.

Au début des années 80, Disney et Universal traînent Sony en justice, accusant sa nouvelle invention de faire entorse aux lois sur la propriété intellectuelle (eh oui, dans les années 80, déjà). En 1984, une décision de la Cour suprême tranche en faveur de Sony, ce qui conduit à l’explosion des ventes de magnétoscopes à cassettes. Du coup, si en 1982, seulement 4% des Américains possédaient un VCR (« VideoCassette Recorder »), en 1988 ils sont déjà 60% ! Ce n’est pas une très bonne nouvelle pour les networks, une fois encore. Désormais les spectateurs peuvent très bien être devant leur écran, mais ne pas regarder de programmes en cours de diffusion et au contraire passer la soirée à dévorer le film de leur choix ! Ils peuvent aussi, comble de l’horreur, passer les publicités en avance rapide… Quand on dépend entièrement des recettes publicitaires, c’est un problème.

Années 80 : la décennie de la ruée vers la mini-série

Vous connaissez les networks : quand quelque chose fonctionne, il faut immédiatement tenter de répliquer son succès une centaine d’autres fois. C’est ce qui se produit dans les années 80, alors que plusieurs mini-séries de la fin des années 70 ont remporté un immense succès, lequel a d’ailleurs bien souvent pris les chaînes par surprise. Roots, en particulier, lors de sa diffusion sur ABC en 1977, a été vue dans son intégralité par 85% des Américains ! Avec ses 100 millions de spectateurs, son final est également le deuxième épisode le plus regardé de l’histoire télévisuelle étasunienne (derrière M*A*S*H en 1983). D’autres séries, telles que Centennial, participent également à lancer la tendance.

Vous connaissez les networks : quand quelque chose fonctionne, il faut immédiatement tenter de répliquer son succès une centaine d’autres fois. C’est ce qui se produit dans les années 80, alors que plusieurs mini-séries de la fin des années 70 ont remporté un immense succès, lequel a d’ailleurs bien souvent pris les chaînes par surprise. Roots, en particulier, lors de sa diffusion sur ABC en 1977, a été vue dans son intégralité par 85% des Américains ! Avec ses 100 millions de spectateurs, son final est également le deuxième épisode le plus regardé de l’histoire télévisuelle étasunienne (derrière M*A*S*H en 1983). D’autres séries, telles que Centennial, participent également à lancer la tendance.

Beaucoup de projets de mini-séries sont donc mis en développement au début des années 80, suite à ces succès publics et critiques. L’objectif premier est de faire de la fiction d’excellence, si possible sans regarder à la dépense, en engageant des acteurs ayant également une notoriété au cinéma. La logique veut que plus l’investissement est grand (et visiblement grand !), plus les audiences devraient pouvoir atteindre les sommets. Les networks n’ont pas tort : les années 80 voient se succéder d’immenses productions léchées, qui effectivement, réunissent le public américain devant en masse.

Et pour faire de la fiction d’excellence, eh bien il n’y a pas de secret : il faut de l’argent. Ainsi toute la presse s’extasie devant la production de Shōgun et ses dépenses incroyables pour tourner intégralement la série sur le territoire japonais. L’investissement s’avère rentable : la série est tellement populaire qu’elle provoque une baisse de fréquentation dans les cinémas et les restaurants pendant sa diffusion en septembre 1980 ! Pourtant en février 1983, son budget paraît déjà ridicule comparé à celui de The Winds of War, qui passionne les foules. Le mois suivant, The Thorn Birds la surpasse sur le plan des audiences, et devient la seconde mini-série la plus regardée de tous les temps aux USA après Roots… Bref, la surenchère est permanente.

Et pour faire de la fiction d’excellence, eh bien il n’y a pas de secret : il faut de l’argent. Ainsi toute la presse s’extasie devant la production de Shōgun et ses dépenses incroyables pour tourner intégralement la série sur le territoire japonais. L’investissement s’avère rentable : la série est tellement populaire qu’elle provoque une baisse de fréquentation dans les cinémas et les restaurants pendant sa diffusion en septembre 1980 ! Pourtant en février 1983, son budget paraît déjà ridicule comparé à celui de The Winds of War, qui passionne les foules. Le mois suivant, The Thorn Birds la surpasse sur le plan des audiences, et devient la seconde mini-série la plus regardée de tous les temps aux USA après Roots… Bref, la surenchère est permanente.

Des dizaines de mini-séries naîtront de cette ruée vers l’or, tâtant de tous les genres : de l’adaptation littéraire East of Eden, au western Lonesome Dove (si bien reçue que plusieurs autres mini-séries situées dans le même univers lui succèderont jusqu’en 2008), en passant par North and South sur la Guerre de Sécession, par V qui s’intéressait à une invasion extraterrestre, ou par la si glamour Hollywood Wives. C’est également une aubaine pour les séries religieuses, que la télévision des années 70 avait délaissées, et qui peuvent maintenant revenir à l’antenne, comme Masada. Cela réjouit un public plus conservateur qui s’était senti délaissé par les fictions hebdomadaires plus politiques ou trop glamour.

Cet enthousiasme pour la mini-série n’exclut pas la possibilité d’échecs… et après quelques uns assez cuisants, la tendance commence à faiblir à partir de 1985. En cause : l’érosion croissante des audiences, due comme on l’a vu à l’apparition d’une nouvelle forme de concurrence ; qui plus est, avec l’atténuation de la mode du primetime soap, la culture de l’appointment television diminue plus fortement encore. Or, la mini-série est LE domaine du rendez-vous télévisuel.

Cet enthousiasme pour la mini-série n’exclut pas la possibilité d’échecs… et après quelques uns assez cuisants, la tendance commence à faiblir à partir de 1985. En cause : l’érosion croissante des audiences, due comme on l’a vu à l’apparition d’une nouvelle forme de concurrence ; qui plus est, avec l’atténuation de la mode du primetime soap, la culture de l’appointment television diminue plus fortement encore. Or, la mini-série est LE domaine du rendez-vous télévisuel.

Mais bien-sûr, il y a aussi la question financière… Le pivot de ce phénomène, c’est l’une des rares uchronies de la télévision US, Amerika, qui au moment de sa diffusion a coûté la bagatelle de 40 millions de dollars de l’époque (c’est l’équivalent de 75 millions de dollars modernes), et devient également la plus longue série écrite et réalisée par la même personne (il s’agit de Donald Wrye, également producteur). Et elle dure plus de 14 heures ! Ces soirées, passées dans une Amérique dirigée par la Russie communiste, ne sont pas données ; devenu président d’ABC en 1985 après le rachat du network, John B. Sias admet pendant le tournage que le projet est ambitieux, mais surtout, qu’il est beaucoup trop onéreux : il annonce qu’Amerika sera la dernière de son espèce sur ABC. Il fait bien : les audiences de la série déclinent sur ses derniers épisodes, pour devenir décevantes, surtout pour un projet de cette ampleur. L’expérience d’Amerika refroidit tout le monde, et est répliquée avec quelques autres projets de mini-séries sur des networks concurrents ; si bien que l’économie de la mini-série va rapidement décliner sur la fin de la décennie.

Années 80 : la décennie de la gréve des scénaristes

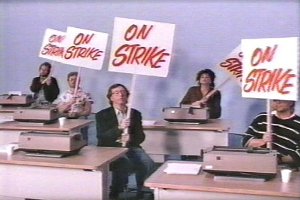

Dans les années 80, la Writers’ Guild of America (WGA) ne se porte pas très bien : ce syndicat des auteurs de l’audiovisuel américain a perdu de son panache et bien des scénaristes affiliés au syndicat pensent qu’il ne les protège plus très bien. Ils n’ont pas entièrement tort : en 1985, la guilde s’est retirée de négociations salariales, et a lancé une grève de 2 petites semaines… avant de capituler et d’accepter tous les termes et conditions des producteurs.

Dans les années 80, la Writers’ Guild of America (WGA) ne se porte pas très bien : ce syndicat des auteurs de l’audiovisuel américain a perdu de son panache et bien des scénaristes affiliés au syndicat pensent qu’il ne les protège plus très bien. Ils n’ont pas entièrement tort : en 1985, la guilde s’est retirée de négociations salariales, et a lancé une grève de 2 petites semaines… avant de capituler et d’accepter tous les termes et conditions des producteurs.

Alors cette crise de confiance est forcément exacerbée lorsque, à la fin de l’année 1987, des négociations sont entamées autour de problématiques aussi essentielles que les droits résiduels (le fait de payer les auteurs lorsque leurs séries sont rediffusées et/ou proposées en syndication) ou l’élargissement des responsabilités des auteurs, notamment en matière de casting ou de choix de réalisateurs. Cette pratique de l’hyphenate (« trait d’union », en rapport direct avec le tiret entre les différents titres occupés par les scénaristes, comme « writer-executive producer« ) est née dans les années 70 mais est encore très marginale, freinée par les producteurs qui ne veulent pas perdre de leur autorité sur un programme. Moins de deux mois après le début des négociations, pour ne pas apparaître faible, la WGA organise une assemblée pour voter sur l’éventualité d’une grève ; celle-ci est décidée rapidement, et effective le 7 mars 1988. Elle ne s’achève qu’au mois d’août, et a condamné une bonne partie de la saison télévisuelle ; elle est, à ce jour, la plus longue grève des scénaristes de l’histoire de la télévision étasunienne (155 jours).

Vous allez me dire : « euh, ok, mais la dernière grève qu’on a vécue était en 2007, et donc pas pendant notre décennie. Ce n’est plus d’actualité tout ça ». Et vous avez raison ! …mais ce sont sur les conséquences de la grève que les points communs, entre notre époque et la décennie des Eighties, s’avèrent particulièrement saillants.

D’abord parce que les audiences des networks baissent énormément pendant cette période, et que les spectateurs procèdent à un exode massif vers… héhé, eh bien, vers la concurrence, vous savez ? Le câble, le satellite, tout ça. Ce qui n’aide pas vraiment les networks à une période d’érosion de leurs audiences. D’ailleurs, environ 10% des spectateurs vont cesser de regarder la télévision pendant la grève… et ils ne reviendront ja-mais. Dans tout cela, l’industrie hollywoodienne a perdu environ 500 millions de dollars, et les cordons de la bourse sont donc très resserrés les années suivantes. Et ça, ça nous est beaucoup plus familier.

Étrangement, la grève a aussi ses avantages pour les networks. Parce que pendant cette crise émergent quelques uns de leurs plus grands succès de la fin de la décennie. L’un d’entre eux est The Cosby Show, dont la production (Carsey-Werner Co.) négocie un contrat intérimaire directement avec la guilde, qui lui permet de remettre ses auteurs au travail et de continuer, sans fâcher le syndicat des auteurs, de poursuivre la production d’épisodes. A l’époque, la série de NBC fait les meilleures audiences de la télévision américaine, et c’est une sacrée opportunité qui lui permet d’asseoir plus encore son hégémonie dans les grilles, vu que la concurrence est quasi-inexistante. Mais plus encore, Carsey-Werner Co. bénéficie une seconde fois de cet accord avec la Writers’ Guild of America : le contrat intérimaire négocié s’étend à d’autres séries telles que… Roseanne. Roseanne, c’est cette série anticonformiste que la compagnie prépare pour la rentrée suivante ; grâce à cette dérogation de fait à la grève des scénaristes, la comédie est l’une des rares nouveautés préparées à temps pour l’automne 1988, là où les autres networks galèrent pour trouver comment ils vont réussir à produire des nouvelles saisons et de nouvelles séries. Le calcul joue en faveur de Carsey-Werner Co. : The Cosby Show et Roseanne deviennent, d’après Nielsen, les séries les plus regardées de la fin de la décennie.

Étrangement, la grève a aussi ses avantages pour les networks. Parce que pendant cette crise émergent quelques uns de leurs plus grands succès de la fin de la décennie. L’un d’entre eux est The Cosby Show, dont la production (Carsey-Werner Co.) négocie un contrat intérimaire directement avec la guilde, qui lui permet de remettre ses auteurs au travail et de continuer, sans fâcher le syndicat des auteurs, de poursuivre la production d’épisodes. A l’époque, la série de NBC fait les meilleures audiences de la télévision américaine, et c’est une sacrée opportunité qui lui permet d’asseoir plus encore son hégémonie dans les grilles, vu que la concurrence est quasi-inexistante. Mais plus encore, Carsey-Werner Co. bénéficie une seconde fois de cet accord avec la Writers’ Guild of America : le contrat intérimaire négocié s’étend à d’autres séries telles que… Roseanne. Roseanne, c’est cette série anticonformiste que la compagnie prépare pour la rentrée suivante ; grâce à cette dérogation de fait à la grève des scénaristes, la comédie est l’une des rares nouveautés préparées à temps pour l’automne 1988, là où les autres networks galèrent pour trouver comment ils vont réussir à produire des nouvelles saisons et de nouvelles séries. Le calcul joue en faveur de Carsey-Werner Co. : The Cosby Show et Roseanne deviennent, d’après Nielsen, les séries les plus regardées de la fin de la décennie.

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir une série produite par Carsey-Werner, et c’est très intéressant de voir, précisément, les options retenues par les networks pour survivre à cette satanée grève. FOX, par exemple, décide de diffuser un programme pas comme les autres : Cops, une sorte de documentaire coup de poing qui suit des équipes de police dans leurs interventions souvent musclées. Mais Cops n’est pas vraiment un documentaire : c’est une émission de télé réalité. Elle peut se passer d’auteurs, et c’est ce qui la rend si formidable pendant cette fichue grève des scénaristes. NBC imite FOX et commande également un programme appelé Unsolved Mysteries, initialement diffusée en 1987 sous la forme d’une soirée spéciale, et qui revient pour se transformer en l’un des piliers de sa programmation en 1988. Alors certes, la télé réalité existait avant la grève de 1988, mais c’est grâce à elle qu’elle a explosé et commencé à meubler les grilles.

Enfin il y a une troisième tendance qui naît pendant la grève, et celle-là nous concerne encore plus : le revival et le remake. Les networks, incapables de commander des épisodes inédits de séries en cours de production, se mettent en effet à fouiller énergiquement dans leur catalogue passé (ou celui des copains). ABC, alors en quête de nouveautés à proposer pour septembre 1988 pendant une grève qui se prolonge tout au long de l’été et menace donc sa rentrée, décide par exemple de ressortir de vieux scripts de Mission: Impossible, qu’elle confie à des équipes de production en Australie. Mission: Impossible, 20 après devient d’ailleurs l’une des premières séries US filmées down under. Dans un état d’esprit similaire, NBC fait de même avec Dear John, un sitcom dont les épisodes sont en fait des scripts de la version britannique originale, achetés à BBC. Hey, ya pas besoin de scénaristes quand on tourne des scénarios déjà écrits dans un autre pays ! Le revival s’impose alors comme un outil de facilité en temps de crise, mais il s’avère que les networks y prennent goût même une fois la grève finie.

Enfin il y a une troisième tendance qui naît pendant la grève, et celle-là nous concerne encore plus : le revival et le remake. Les networks, incapables de commander des épisodes inédits de séries en cours de production, se mettent en effet à fouiller énergiquement dans leur catalogue passé (ou celui des copains). ABC, alors en quête de nouveautés à proposer pour septembre 1988 pendant une grève qui se prolonge tout au long de l’été et menace donc sa rentrée, décide par exemple de ressortir de vieux scripts de Mission: Impossible, qu’elle confie à des équipes de production en Australie. Mission: Impossible, 20 après devient d’ailleurs l’une des premières séries US filmées down under. Dans un état d’esprit similaire, NBC fait de même avec Dear John, un sitcom dont les épisodes sont en fait des scripts de la version britannique originale, achetés à BBC. Hey, ya pas besoin de scénaristes quand on tourne des scénarios déjà écrits dans un autre pays ! Le revival s’impose alors comme un outil de facilité en temps de crise, mais il s’avère que les networks y prennent goût même une fois la grève finie.

Années 80 : la décennie de la révolution esthétique

On a beaucoup parlé des créateurs et scénaristes de séries, et ils ont clairement eu leurs hauts et leurs bas pendant la décennie, mais en matière de réalisation aussi, les années 80 sont l’occasion de grands changements. D’abord parce que la mode de la mini-série, avec ses budgets exubérants, ses tournages exclusivement on location et son affiche de prestige, repousse les limites de la fiction télévisée. Quand on a les moyens (attention je vais en faire grincer des dents) de produire « un film d’une dizaine d’heures », dans les conditions du cinéma, pourquoi se priver ? C’est encore un privilège trop rare à la télévision américaine, où les networks ont jusque là eu une vision assez étriquée de ce à quoi devait ressembler une série (et surtout, son budget). L’aubaine est trop belle… mais ce n’est pas tout. Car l’évolution du style visuel des séries ne va pas seulement dépendre des questions d’argent. La décennie voit aussi émerger des séries qui repoussent les limites de l’art télévisuel pour le plaisir de produire une fiction léchée, esthétique, et dans l’air du temps. Les codes esthétiques des séries les plus emblématiques des années 80 sont entrés dans notre imaginaire comme rarement auparavant (la dernière grande vague d’innovations visuelles remontait aux années 60), révolutionnant la télévision telle qu’elle est produite jusqu’alors. L’archétype de cette série est Miami Vice (Deux flics à Miami), dont l’impact est alors énorme. Non seulement le look de ses héros est soigné, et devient rapidement emblématique, mais c’est toute la série qui se pare de meilleurs atours que les productions qui l’ont précédée, en utilisant des filtres, des éclairages recherchés, des angles de prise de vue audacieux. Il faut à cela ajouter l’emploi de la musique, proche des codes du clip (MTV est apparue trois ans plus tôt…). Le montage joue un rôle toujours plus important dans la série et les productions qui lui font suite.

On a beaucoup parlé des créateurs et scénaristes de séries, et ils ont clairement eu leurs hauts et leurs bas pendant la décennie, mais en matière de réalisation aussi, les années 80 sont l’occasion de grands changements. D’abord parce que la mode de la mini-série, avec ses budgets exubérants, ses tournages exclusivement on location et son affiche de prestige, repousse les limites de la fiction télévisée. Quand on a les moyens (attention je vais en faire grincer des dents) de produire « un film d’une dizaine d’heures », dans les conditions du cinéma, pourquoi se priver ? C’est encore un privilège trop rare à la télévision américaine, où les networks ont jusque là eu une vision assez étriquée de ce à quoi devait ressembler une série (et surtout, son budget). L’aubaine est trop belle… mais ce n’est pas tout. Car l’évolution du style visuel des séries ne va pas seulement dépendre des questions d’argent. La décennie voit aussi émerger des séries qui repoussent les limites de l’art télévisuel pour le plaisir de produire une fiction léchée, esthétique, et dans l’air du temps. Les codes esthétiques des séries les plus emblématiques des années 80 sont entrés dans notre imaginaire comme rarement auparavant (la dernière grande vague d’innovations visuelles remontait aux années 60), révolutionnant la télévision telle qu’elle est produite jusqu’alors. L’archétype de cette série est Miami Vice (Deux flics à Miami), dont l’impact est alors énorme. Non seulement le look de ses héros est soigné, et devient rapidement emblématique, mais c’est toute la série qui se pare de meilleurs atours que les productions qui l’ont précédée, en utilisant des filtres, des éclairages recherchés, des angles de prise de vue audacieux. Il faut à cela ajouter l’emploi de la musique, proche des codes du clip (MTV est apparue trois ans plus tôt…). Le montage joue un rôle toujours plus important dans la série et les productions qui lui font suite.

Mais il ne s’agit pas de copier des formules qui marchent : au contraire, la décennie est un terrain de jeu inédit pour les réalisateurs de télévision, et chaque série est un exercice nouveau et innovant. A l’opposée du style de Miami Vice, on trouve celui de Hill Street Blues, la série policière de NBC qui s’approprie les codes du documentaire, avec ses scènes entièrement tournées caméra au poing. Ses efforts de réalisation, loin d’être superficiels, s’intercalent parfaitement dans la démarche narrative de la série, qui met en place un nombre incroyable de personnages et d’intrigues, lesquels s’emmêlent à loisir dans des arcs complexes, pour coller au plus près d’un ton authentique. A ce titre, on crédite régulièrement Hill Street Blues pour avoir révolutionné l’ensemble show et lui avoir apporté sa forme moderne ; quelques années plus tard, L.A. Law tire d’ailleurs pleinement partie de cet héritage et devient l’un des dramas à succès de la fin des Eighties.

Mais il ne s’agit pas de copier des formules qui marchent : au contraire, la décennie est un terrain de jeu inédit pour les réalisateurs de télévision, et chaque série est un exercice nouveau et innovant. A l’opposée du style de Miami Vice, on trouve celui de Hill Street Blues, la série policière de NBC qui s’approprie les codes du documentaire, avec ses scènes entièrement tournées caméra au poing. Ses efforts de réalisation, loin d’être superficiels, s’intercalent parfaitement dans la démarche narrative de la série, qui met en place un nombre incroyable de personnages et d’intrigues, lesquels s’emmêlent à loisir dans des arcs complexes, pour coller au plus près d’un ton authentique. A ce titre, on crédite régulièrement Hill Street Blues pour avoir révolutionné l’ensemble show et lui avoir apporté sa forme moderne ; quelques années plus tard, L.A. Law tire d’ailleurs pleinement partie de cet héritage et devient l’un des dramas à succès de la fin des Eighties.

Vous noterez que les séries innovantes dans ce domaine sont principalement… des séries policières ou judiciaires. Le genre connaît un bond immense, après avoir stagné pendant de nombreuses années, et des séries toujours plus originales et uniques voient le jour telles Magnum ou 21 Jump Street. Les séries policières deviennent alors des phénomènes, non seulement pour leurs intrigues, mais surtout, pour la façon dans elles s’insèrent dans la mode et la popculture en général. On ne regarde plus vraiment une série policière parce qu’elle est policière, mais plutôt parce que le genre autorise toutes sortes d’expérimentations visuelles passionnantes, qu’on ne trouvera pas dans un sitcom en multi-camera ou un primetime soap. Vous me dites si ça vous rappelle quelque chose.

En fait, elle est sûrement logée dans toutes ces ressemblances, la raison pour laquelle les années 80 sont encore si présentes, en apparence, dans notre environnement audiovisuels (les remakes de films, comme Equalizer, et de séries, à l’instar de MacGyver actuellement en développement, se succèdent).

Alors, l’avenir de la télévision est-il dans son passé ? On nous le dira cet après-midi. En tous cas, son présent a quelques airs de déjà vu, et pourrait presque ressembler à une immense métaphore de ce à quoi nous assistons aujourd’hui…