Ce 8 mars, journée internationale des Droits des femmes, semble être le moment tout indiqué pour parler de ce qui a certainement été l’une des séries les plus importantes de 2016 : Sweet/Vicious.

Sweet/Vicious, c’est la première série au monde entièrement axée autour des violences sexuelles sur les campus universitaires. Diffusée par MTV, elle met en scène deux héroïnes, la sage sorority girl Jules et l’anti-conformiste solitaire Ophelia, alors qu’elles prennent à bras-le-corps cette question que les autorités de leur université semblent ne pas être capables de gérer, et deviennent des justicières masquées (vigilantes en anglais) vengeant les victimes d’agressions.

La notion d’importance est ici multiple : la série est unique en son genre, son propos est capital à la télévision américaine, et elle est investie d’une mission qu’elle a prise très au sérieux.

Mais importante, elle l’aura été aussi pour moi. En 2016, Sweet/Vicious est la seule série américaine que j’ai suivie de façon hebdomadaire du début à la fin de sa saison, ce à une époque où la quasi-totalité de ma consommation télévisuelle a connu un glissement vers le visionnage sous forme d’intégrales. C’est peut-être un détail pour vous, etc. Vous connaissez l’expression « this show gives me life » ? Eh bien, Sweet/Vicious en est l’exemple parfait : au fil de semaines de sa diffusion (et je n’ose vous dire à quel point le hiatus hivernal a rendu les choses plus aiguës encore), la série s’est avérée quasiment nécessaire à ma survie psychologique ; sans exagération.

C’est, en réalité, la raison pour laquelle une série tenant un quelconque propos sociétal fait réellement mouche : parce qu’elle sait faire écho à la vie de ses spectateurs, à ce qui les travaille, à ce qui leur arrive, aussi. Les éclairs de génie narratifs, les personnages attachants et les discussions cruciales n’accomplissent rien sans cette composante.

Et en parlant de choses importantes, un rappel :

Malgré ces avertissements de rigueur, il me faut commencer par poser quelque chose : Sweet/Vicious est, outre son importance sur le fond, l’une des séries les plus hilarantes qu’il m’ait été donné de voir ces derniers mois. Si cela vous surprend, vous avez encore plus besoin de Sweet/Vicious dans votre vie, pour vous démontrer comment c’est possible ! Quand bien même son objet tout entier est de parler de viol, et en particulier de viol dans l’univers spécifique des campus universitaires américains, la série se fait un devoir d’utiliser le tempérament de ses personnages, ses situations, et surtout ses dialogues, pour faire véritablement rire. La fulgurance des répliques, leur incisivité et même leur rythme, sont autant d’outils de la série pour ne pas abuser du pathos de son sujet.

Mais plus qu’une respiration dans des intrigues souvent lourdes à gérer pour son public, Sweet/Vicious propose ainsi un manifeste : il est hors de question de cesser de rire. Notre sens de l’humour, notre rire, notre connivence dans le fond, aussi… les agresseurs ne les auront pas.

Il faut d’ailleurs souligner combien Sweet/Vicious est un hymne à la sororité, à la lutte ensemble contre un fléau qui touche si sévèrement la population féminine. Dans Sweet/Vicious, les femmes se soutiennent ; c’est la raison pour laquelle elles peuvent rire ensemble, parce qu’elles se savent du même côté dans la lutte contre les crimes sexuels. Ce n’est pas toujours posé comme une évidence pour les personnages, qui ont besoin d’explorer la question à un niveau personnel, mais ça l’est pour la série, en tous cas, et c’est le plus remarquable.

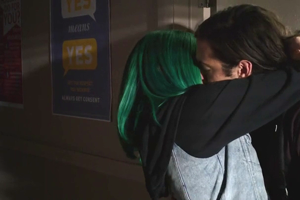

Ophelia et Jules ne se connaissent pas lorsque commence la série, cependant en se battant côte-à-côte, et surtout en partageant ce que ce combat leur fait ressentir, elles vont irrésistiblement devenir amies. Malgré ses airs de buddy comedy, dans laquelle deux personnages si différents sont forcés de collaborer dans un but commun, Sweet/Vicious place plus de valeur dans l’unité que dans les disparités.

Cette unité vient d’une constatation, présentée comme l’évidence qu’elle est très tôt dans la saison : Sweet/Vicious fait un choix courageux, celui de rappeler en particulier à ses spectatrices que la violence nous concerne toutes. Rappelons que les chiffres ont tendance à lui donner raison.

C’est courageux parce que d’ordinaire, les séries abordant ce type de problématique (et plus généralement la violence de genre) ont tendance à le faire en mettant une distance sécurisante entre les victimes et les spectatrices.

Si la démarche peut éventuellement être la preuve d’une bienveillance envers lesdites spectatrices, par opposition aux fictions anxiogènes qui jouent de cette peur juste afin de créer un choc à peu de frais (mais ces fictions, quand elles incluent des intrigues ou scènes autour du viol, sont en général moins intéressées par leurs spectatrices que leurs spectateurs, soyons sincères), elle reste un peu simpliste, voire infantilisante. La distance imposée sous-entend que ces violences n’arrivent qu’aux autres… et que ces autres sont, implicitement, plus faibles.

Prenez le cas de SVU, la série de la franchise Law & Order entièrement dédiée aux violences sexuelles ; la spectatrice est invitée à aborder les enquêtes par le point de vue des policiers (puis des avocats) travaillant sur les affaires. L’empathie suscitée pour la victime dans une scène donnée se fait uniquement parce que les professionnels travaillant sur l’affaire font eux-mêmes preuve de compassion devant le drame vécu ; l’idée n’est pas d’inviter la spectatrice à se dire que la victime pourrait être elle, mais juste de songer à ce qu’elle ressent face à cette victime. Les considérations systémiques prennent alors un aspect abstrait, et la spectatrice reçoit l’autorisation de la série de ne pas se sentir concernée. Comme pour lui permettre de se dire : « les choses vont mal, mais moi je suis forte. Ce n’est pas à moi que ça arrive ».

Sweet/Vicious ne mange pas de ce pain-là. En imposant une héroïne qui a été victime de viol, au lieu d’être simplement une justicière intervenant au nom d’autres victimes, la série force la main des spectatrices, les oblige non pas à ressentir l’expérience via la compassion, mais en se sentant concernées. Violemment s’il le faut. Cette façon d’aborder les choses n’en devient que plus saillante lorsqu’en cours de saison, l’autre héroïne est à son tour la victime d’une tentative de viol. Dans Sweet/Vicious, quelle que soit la force de caractère ou physique des héroïnes, elles ne sont jamais immunisées… parce que personne ne l’est.

L’idée est glaçante, mais en un sens elle est aussi nécessaire. Peu de séries l’osent et, au cours du visionnage de la saison, j’ai plusieurs fois été renvoyée à des parallèles avec le dorama Mondai no Aru Restaurant, seule autre série à ma connaissance à forcer les spectatrices à s’interroger sur la façon dont les violences de genre s’insèrent dans leur vie, et nous concernent toutes. L’idée n’est pas de terrifier, mais au contraire de redonner un peu de pouvoir aux spectatrices.

Et surtout, ce faisant, Sweet/Vicious comme Mondai no Aru Restaurant imposent aussi une autre démarche, celle de n’être pas excluantes, et de prendre en compte l’expérience des spectatrices qui ont déjà été victimes d’une forme ou une autre de violence de genre. Cela n’arrive pas qu’aux autres ; en fait, sous une forme ou une autre, ça nous arrive quasiment à toutes. Sweet/Vicious prend cela en compte, plutôt que de l’effacer au nom d’un empowerment de façade et distant.

Cette démarche, elle se traduit aussi par d’autres détails.

Cette démarche, elle se traduit aussi par d’autres détails.

Par les avertissements de contenu (les trigger warnings si nécessaires aux personnes souffrant de PTSD) précédant les épisodes difficiles. Par les messages de prévention quasi-subliminaux insérés dans la série (voir ci-contre). Par le renvoi régulier aux instances capables de venir en aide aux spectatrices qui auraient besoin de soutien (le rappel des coordonnées de RAINN, et un partenariat avec l’organisation, par exemple).

Sweet/Vicious n’est pas une simple série de sensibilisation à l’existence des violences sexuelles sur les campus universitaires, et c’est une nuance d’importance. C’est une série qui propose à celles qui sont concernées au premier chef de se retrouver dans une fiction positive, mais pas naïve. Il n’est pas question ici de proposer une intrigue féministe dans l’abstraction, mais de confier aux spectatrices des outils concrets ET psychologiques pour prendre une forme de contrôle. Cela ne signifie évidemment pas que Sweet/Vicious prône la revanche violente contre les agresseurs, mais plutôt qu’elle se sert de ses Vagilantes comme d’un exutoire, et d’un prétexte pour aborder ce que signifie de survivre aux violences sexuelles.

Sweet/Vicious ne recule pas devant l’exploration du traumatisme pour la bonne raison qu’il est son sujet principal, sans misérabilisme, mais sans aveuglement non plus. C’est la raison pour laquelle la série s’inquiète tant de la façon dont ses héroïnes se réparent (…et si peu de leur culpabilité face à certains comportements extrêmes ; il est assez saisissant de voir comment Sweet/Vicious exonère progressive ses héroïnes de blâme moral vis-à-vis du décès du pilote, réorientant sa problématique vers la meilleure façon de ne pas être celles qui seront punies par la police).

L’expérience du visionnage de Sweet/Vicious est ainsi composée entièrement de ces oscillations entre le rire le plus sincère et l’émotion la plus authentique, entre la chaleur du soutien d’autres femmes (a fortiori victimes) et l’impuissance ressentie devant des vécus trop souvent bien réels.

Évidemment cette mission n’exclut pas, bien au contraire, de prendre au sérieux la question de la prise de conscience. De ce côté-là, Sweet/Vicious accomplit franchement un sans-faute, rappelant jusque dans le moindre détail de ses intrigues l’importance constante du consentement (y compris dans les relations amoureuses de ses Vagilantes au civil), proposant de façon corollaire des modèles de comportement positif auxquels se référer (en particulier pour les personnages masculins qui restent dans la vie des héroïnes), insistant sur les problématiques politiques (la fin de la saison, en particulier, revient sur les défaillances de l’implémentation de la législation dans les campus), rappelant régulièrement les insuffisances des autorités et notamment de la police (qui devrait être un recours et non un obstacle à l’obtention de la Justice), renvoyant à la culture malsaine entretenue dans certains cercles du monde universitaire (la sororité de Jules est plutôt positive, mais d’autres groupes « greek » le sont bien moins), et ainsi de suite.

Ces aspects ne constituent jamais l’alpha et l’oméga du propos de Sweet/Vicious. Toutefois, ils permettent de garder à l’esprit la complexité de la problématique de la série, parfois uniquement par de petites touches subtiles. Ils proposent des pistes de réflexion allant au-delà des intrigues individuelles. Ils tendent des clés aux spectatrices.

Ils offrent une possibilité de réparation.

Bien-sûr j’ai l’air, dans cette review dithyrambique, de n’avoir que des choses positives à dire sur Sweet/Vicious, et ce n’est pas tout-à-fait vrai.

Je regrette par exemple le traitement des personnages racisés, très lacunaire. Que la saison écarte si facilement les préoccupations de Harris quant au racisme est même très inquiétant ; il y a des choses qu’une série devrait savoir ne pas mettre sur le tapis si elle n’a aucune intention de s’y intéresser sincèrement. Sans même parler du fait que Harris comme Kennedy sont cantonnés à des rôles de « oh mon Dieu il ne faut pas qu’ils découvrent le secret des Vagilantes », certes typique des fictions de superhéros, mais particulièrement limitants. Ces angles me semble plus difficiles, mais pas impossibles, à rattraper dans une potentielle saison ultérieure, que d’autres défauts de la série : Sweet/Vicious dépeint presque toujours le même type de violences sexuelles, par exemple ; j’aurais aimé qu’on approfondisse, mettons, la question du viol au sein d’une relation suivie, sans intervention de substances ou de peer pressure (cela n’a rien d’inenvisageable pour la suite, et on peut plus facilement le mettre sur le dos de la brièveté de la saison). Le traitement négligent de personnages d’importance me semble plus difficile à rattraper.

Mais devant l’importance de Sweet/Vicious, et, je le répète, de son caractère unique à la télévision (…de quelque pays que ce soit), je confesse avoir volontairement fait abstraction de ces défauts pendant l’essentiel de mon visionnage. Parce que j’avais trop besoin de ce que Sweet/Vicious accomplissait, semaine après semaine. J’ai ce luxe, je suppose ; d’autres spectatrices (en particulier racisées) ne l’ont pas, et j’espère pour elles que si Sweet/Vicious décroche la deuxième saison qu’elle mérite, elles trouveront, elles aussi, matière à obtenir une forme de réparation.

Résolument la série la plus importante de 2016, Sweet/Vicious n’est pas forcément la série que nous voulons voir sur la question des violences sexuelles, mais elle est celle dont nous pouvons nous servir. C’est déjà beaucoup.