Des millions de choses ont été dites sur Mad Men, et quelques millions d’autres encore seront dites dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochains mois, et sûrement les prochaines années.

J’ai le sentiment que les futurs livres d’histoire télévisuelle parleront de Mad Men comme ils parlent actuellement des Soprano : avec des trémolos dans les pages. Ce sera considéré de très mauvais goût de ne pas approuver (c’est déjà un peu le cas après tout). On s’écharpera entre téléphages sur le bien-fondé de cette réputation, certains oseront même un « on ne peut pas se prétendre critique de série si on n’a pas aimé Mad Men« , et tout le monde décidera d’un commun accord que, pour le meilleur ou pour le pire, Mad Men fait partie des séries à connaître, et à avoir vues si possible, à moins d’avoir été trop jeune pour suivre la diffusion. Car d’ici là, des jeunots vous diront : « ah ouais, il paraît que c’était bien ce vieux drama, mais bon je ne regarde des séries que depuis 10 ans et j’ai pas encore eu trop le temps de tester Mad Men« , et vous vous sentirez vieux. Mais instruit. Puissant d’avoir participé, à votre échelle, à une époque incroyable, en fait : l’ère Mad Men. Très peu nombreuses sont les séries qui semblent avoir eu leur propre ère. Alors ce sera très valorisant de se souvenir avoir vu en direct…

…eh bien dans mon cas, seulement le pilote et les deux derniers épisodes. J’ai été d’une fidélité très élastique à la série ; mais au moins c’est assorti.

Des millions de choses ont été dites sur Mad Men, quelques millions d’autres seront dites à l’avenir, et voici celles que j’ai à dire. C’est un peu long. Vous allez avoir envie de sauter des paragraphes. Vous allez râler parce que vous avez commencé à lire cette review hier et qu’il faudrait que vous mangiez ou preniez une douche sans trop tarder. Vous allez secouer la tête en soupirant lorsque j’aurai l’air de n’avoir rien compris. C’est ce qui arrive quand on lit une review couvrant 7 saisons de Mad Men.

Consolez-vous en vous disant qu’il n’y a pas de spoiler sur l’épisode final jusqu’à l’apparition du visage de Megan Draper. Zavez le temps.

QUI EST DON DRAPER ?

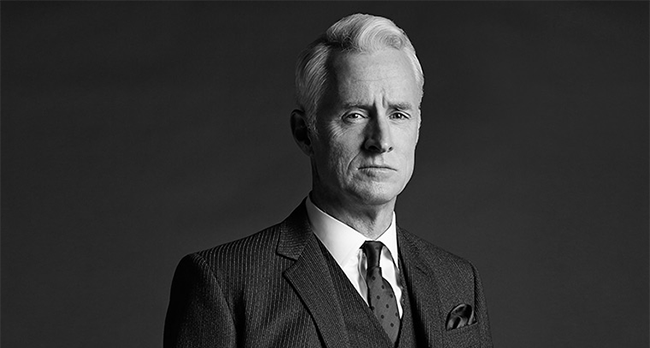

Au centre de Mad Men, on trouve évidemment Don Draper. Le mystère avec un M majuscule. Le publicitaire avec un P majuscule. L’homme avec un pénis majuscule.

Présenté d’abord comme un homme peu enclin à socialiser avec ses pairs (dans le pilote on ne le voit vraiment échanger, au sein de l’agence, qu’avec Roger Sterling ; avec les autres ad men, il préfère s’en tenir au minimum), il va progressivement se dévoiler comme un homme carrément secret ; mais l’existence d’un secret ne nous sera révélée qu’au bout de plusieurs épisodes. Don est le héros de la série, mais extirper des informations sur qui il est ou qui il a pu être relève de la discipline olympique. Et d’ailleurs, Mad Men n’a pas vraiment envie de percer l’insondable énigme qu’est Don Draper ; ce qui confère son aura magnétique au personnage auprès de ceux qui l’entoure, c’est justement ce côté impénétrable. Plus tard, son beau-père dira qu’il a « l’air un peu faux » (en français dans le texte), ce qui est un doux euphémisme.

La vie entière de Don Draper est fausse. Ma foi, son nom lui-même n’est en fait pas le sien. Et si le thème est récurrent avec les saisons, ce n’est jamais vraiment avec l’envie de nous tenir haletants sur le bord de notre fauteuil en nous demandant, mais bon sang, qui est ce fichu Don Draper ? Ou Dick Whitman ? Ou peu importe. Car dans le fond peu importe. Bien souvent, quand quelques éléments sont précautionneusement révélés, c’est plus pour insister sur le choix drastique qu’a fait Don il y a des années ; en prenant le nom d’un autre, Dick Whitman a signé son propre contrat avec le Diable et désormais ne peut ressentir qu’une intense douleur.

Il paie sempiternellement pour ce péché originel, tordu de douleur, parfois pris par des hallucinations et/ou des apparitions, à la faveur d’une fièvre un peu forte ou d’un psychotrope inhabituel. Dans Mad Men, la question n’est pas de dévoiler le secret de Don Draper, mais de prendre la mesure du châtiment qu’il se traine depuis, et que, pour bonne partie, il s’inflige lui-même sans grande raison. Il y a du masochisme dans Don Draper, ce qui offre un saisissant contraste avec ses airs d’épicurien.

La douleur est, on le comprend vite, la seule chose que Don distingue nettement dans les ténèbres. Ses conquêtes disent de lui qu’il n’aime « que les commencements », ou bien que l’aimer est « la pire façon de se rapprocher de lui », et il y a un peu de vrai ; mais plus important encore, il comprend les relations uniquement par la douleur.

Dés la première saison, il ne vit que pour être écartelé entre, d’une part, sa maîtresse Midge, une femme moderne des années 60 qui a un travail, un esprit vif et un talent artistique, et d’autre part, son épouse Betty, une femme-enfant docile qui l’attend sagement, prête à bondir aux fourneaux et être une épouse parfaite dés qu’il passe le pallier de la porte. Matt Weiner fait le choix de présenter dés le départ son héros non comme un Don Juan manipulateur qui se contente de collectionner les femmes (ça viendra plus tard, dans ses heures les plus sombres), mais bien comme un homme qui éprouve un attachement véritable pour l’épouse, pour l’amante, et ma foi, pour une troisième femme aussi, Rachel, la femme d’affaire à fleur de peau qui n’hésite pas à lui faire savoir brutalement quand elle le met à nu. Il semble vraiment croire à ce qu’il raconte aux femmes qu’il rencontre ; il semble sincère à chaque fois, ce qui paraît impossible. Et pourtant.

Ce qu’il aime en chacune il ne peut, de toute évidence, pas le trouver chez les autres ; et surtout, s’il ne pouvait pas s’en vouloir un peu, il ne se lancerait pas dans ces relations compliquées, superposées, entremêlées. Ce n’est pas qu’il craigne d’être découvert (ce n’est pas comme si Betty pouvait divorcer, après tout !), c’est surtout qu’il se refuse obstinément le bonheur et la stabilité.

Avec le temps on le verra connaître des passions torrides, des romances naissantes, des coups d’un soir et des affaires extra-conjugales illicites, mais il ne sait pas être heureux en amour. C’est l’as du sabordage. Il consomme des femmes comme il scie la planche sur laquelle il est assis, pas souvent par passion, plus souvent par réflexe. La tentation de tout gâcher avec la femme précédente, et à la fois de nourrir l’espoir qu’avec la suivante, il va vraiment y arriver, le mène bien plus que le désir physique dans la plupart des cas.

Et c’est ce qui explique aussi les profils extrêmement variés qu’il va fréquenter : employées, collègues, voisines, inconnues, amies d’amis, femmes mariées, femmes indépendantes, femmes rebelles, femmes soumises, femmes rebelles qu’il veut soumettre, femmes soumises qu’il veut voir lui résister… Don Draper n’a qu’un type : l’échec. Et c’est ce qui explique que ses pulsions sexuelles soient aussi différentes d’une femme à l’autre.

Alors du coup, ce que Don Draper réussit le mieux, c’est l’amitié, même si évidemment, il a ses bons et ses très mauvais jours. Son patron et plus vieil ami, Roger Sterling, est pendant les premières saisons la seule personne avec laquelle il ait des échanges à peu près sincères. Non qu’il se dévoile : les deux hommes sont collègues et ne l’oublient jamais. Mais leurs conversations, tirant souvent sur le philosophique (le whisky et la vodka aidant), comptent parmi les plus franches que Don ait avec son entourage. C’est d’ailleurs sûrement la raison pour laquelle les deux hommes s’entendent si bien : ils peuvent parler de ce qui les troubles profondément, sans avoir jamais à se raconter leur vie l’un à l’autre. Et d’ailleurs, dés que les choses deviennent personnelles, on va s’apercevoir qu’en réalité, Don Draper et Roger Sterling s’insupportent mutuellement ; la bagarre qu’ils ont en saison 3, qui part d’une broutille, dévoile combien ces hommes sont à l’aise tant qu’ils n’ont pas à parler des choses qui les touchent au quotidien. Cela va pourtant dégénérer et diminuer pendant le reste de la série, sensiblement, les échanges entre Don et Roger.

Dans ces conditions, à qui parler ? Eh bien, Don peut toujours tenter des confidences sur l’oreiller, et en la matière il est plutôt doué pour essaimer quelques informations fragmentaires sur tous les matelas de New York (et parfois même Los Angeles). Dans Mad Men, les hommes considèrent les femmes à leur disposition, et les conquêtes de Don, pourvu de durer suffisamment longtemps pour que le charme cède à nouveau la place à la dépression, vont faire successivement l’expérience de ces confidences. Dépositaires des préoccupations qui noircissent l’âme du publicitaire, ces femmes ont un pouvoir sur lui, ce qui généralement est le signe annonciateur de la fin de la relation. L’exemple le plus frappant, mais vraiment pas le seul, sera avec Faye Miller : sitôt que Don lui a avoué avoir pris l’identité d’un autre, elle perd rapidement tout intérêt pour lui, et il se concentre sur sa prochaine cible : sa nouvelle secrétaire. Vous voyez le genre de schéma.

Ce n’est que quand il n’a pas du tout de relations sexuelles avec les femmes que Don est enfin capable de tisser des liens d’amitié sains avec elles. On le voit, bien que sporadiquement, avec Joan Holloway/Harris, avec laquelle il a de fantastiques échanges, bruts, sincères, même si la mise à nu est incomplète. Mais la grande amitié de Mad Men, pour notre ténébreux héros, c’est celle que nouent, bon an mal an, Don et Peggy. A l’origine elle est sa secrétaire, supposée lui servir de nourrice, d’infirmière et de maman autant que de dactylographe ; mais avec les évolutions de carrière de l’un et surtout de l’autre, c’est une vraie relation d’égal à égale qui se tisse. Avec ce que cela implique aussi de clash mais, contrairement au reste de la planète, quand Don se fritte avec Peggy Olson, c’est pour crever un abcès, et toujours aller de l’avant…

Le portrait tortueux de Don Draper est évidemment l’un des grands fils rouges de Mad Men. Et pourtant, je mentirais si je disais que ce ne sont pas, justement, les femmes de Mad Men qui m’ont le plus fascinée.

THE BEAUTIFUL GIRLS

Au début des années 60, être une femme n’avait rien d’une partie de rigolade, même quand on s’appelait Joan Holloway et qu’on aimait s’amuser de temps à autres. Le pilote donnait bien le ton à ce sujet, et le reste de la série va poursuivre le travail d’étude de cas féministes. Ou pas, selon les cas.

Les femmes de Mad Men sont nombreuses, d’abord parce que les hommes de Mad Men les aiment ainsi, et surtout, parce que la série ne recule jamais devant une discussion sur les progrès, accomplis (parfois) ou restant à accomplir (souvent), de toutes ces femmes. Les femmes ont dans cette série les plus beaux rôles, et les intrigues les plus développées. Elles ont aussi les meilleures interactions, et c’est une tendance très intéressante ; qu’il s’agisse de se donner des critiques déguisées en conseils (c’est le cas de Joan à Peggy dans le pilote) ou de se supporter mutuellement dans les situations de crise (ce sera le cas… de Peggy et Joan dans la seconde moitié de la série), les femmes se parlent vraiment. Mieux qu’aux hommes. Et c’est sûrement la raison pour laquelle les femmes sont, globalement, montrées en train de progresser, quand la plupart des hommes ne sont bons qu’à sombrer dans toutes sortes de travers et/ou de vices.

Cela aide que dans l’univers de Mad Men, les femmes aient tendance à dévoiler plus facilement leur cheminement de pensée au spectateur (soit en l’explicitant, soit en ayant le luxe de laisser la camera capturer ces moments). Leurs intentions et leurs émotions sont communiquées aux spectateurs sans détour. Don Draper est un être obscur sur lequel il est difficile de lever le voile ; la série elle-même part du principe qu’il faut considérer le personnage comme une équation à multiples inconnues : il dévoile des semi-vérités (par exemple, lorsqu’il avoue à Betty qui il est, il dit avoir été éduqué par le nouveau mari de sa belle-mère… on découvre qu’en réalité il a grandi dans un bordel où celle-ci travaillait), quand il se livre tout court ce qui est déjà rare, et la plupart des plans de la série sont à classer dans la rubrique « Don regarde dans le vague avec un verre à la main » (ou une cigarette). Que pense-t-il ? Ce n’est jamais totalement clair. Autant se faire une raison.

Eh bien dans le cas des femmes, ça n’arrive jamais : le spectateur sait toujours à quoi s’en tenir. Bien-sûr, elles ont rarement un secret aussi lourd que Don Draper, mais avec les saisons elles vont quand même avoir leur lot de clandestinités : un déni de grossesse par ici suivi d’une mise à l’adoption, un enfant illégitime par là… Mais si les femmes de Mad Men ne se dévoilent pas toujours aux hommes de la série, en revanche, le spectateur n’est jamais dans le flou, ou pas sur l’essentiel. Quand Peggy a un enfant, on sait ce qu’elle ressent, on nous explique la sensation étrangère qu’elle a vis-à-vis de son existence, son refus de vouloir se lier ; pourtant pendant plusieurs saisons, on ne nous dira pas ce qu’il est advenu de l’enfant. Quand Peggy finit par avouer à un proche que le petit a été adopté, on réalise qu’on savait, en réalité, tout ce qu’il y avait à savoir sur la Peggy d’alors, adoption ou non. Dans leur totale nudité émotionnelle vis-à-vis du spectateur, les femmes de la série sont plus propices à un engagement personnel dans leurs histoires, leurs obstacles et leurs victoires.

Les victoires sont rares, osons le dire, surtout au début. Puisque Mad Men se déroule dans un milieu professionnel, le sexisme sur les différents lieux de travail (dont principalement l’agence) va être au cœur de nombreuses intrigues. Et on ressent parfaitement, dans le détail, les humiliations vécues au quotidien par Joan et Peggy (essentiellement).

Je n’arrive pas, au juste, à déterminer pourquoi ces intrigues sont si tangibles : est-ce parce que Weiner essaye de développer ce qu’il ne peut qu’imaginer ? Ou est-ce parce que les (très) nombreuses scénaristes et réalisatrices successives de la série tendent à faire preuve de pédagogie ?

En tous cas ça marche, parce que ces combats du quotidien apparaissent de façon palpable, saison après saison. Il y a les moments pendant lesquels on a l’impression que ça s’est calmé, que le niveau a baissé, que les collègues masculins ont appris ; et puis paf, pile quand on baissait la garde, Peggy se heurte de nouveau au sexisme brutal de ses collègues et supérieurs, ou Joan est ramenée à son physique (il est édifiant de voir que c’est également le cas de Christina Hendricks dans toutes ses apparitions promotionnelles, preuve qu’il y a encore matière à se heurter à ses manifestations sexistes à l’heure actuelle), et on en reprend plein la poire.

Même si les hommes de la série les tiennent souvent pour idiotes, les femmes de Mad Men ne sont jamais dépeintes comme telles (à l’exception de deux secrétaires, Lois puis Meredith, qui en revanche ne sont utilisées qu’à des fins tragi-comiques et ont droit à très exactement zéro intrigues personnelles). Comme le rappellera Miss Blankenship : les femmes se sont succédées dans les bureaux des agences de publicité, elles sont là et bien là, depuis toujours, et n’iront nulle part ; en tous cas individuellement, peut-être le pourront-elles, mais Mad Men nous rappelle aussi qu’à une échelle plus large, tant qu’il y a eu des bureaux, il y a eu des secrétaires pour réveiller les hommes ivres et leur donner une apparence à peu près humaine voire professionnelle. Dans les années 60, chacune fait avec ce qu’elle a pour survivre et essayer de trouver un équilibre, et grappiller quelques miettes de progrès. Grâce à cela, ce sont les héroïnes de la série qui bénéficient de la plus grande amplitude en matière de character development.

SOCIAL JUSTICE WHITE WARRIOR

Mad Men est très attachée, au fil des saisons, à sa mission de description du sexisme et de dramatisation des petites victoires féministes… Par contre, sur la question raciale, la série est incapable de faire ne serait-ce que moitié moins bien. Le carton rouge est total : le cast est presqu’exclusivement blanc (seul Sal est ouvertement Italien, ce qui est apparemment « blanc mais moins blanc » pour l’époque ; il a la double-peine d’être aussi l’alibi LGBT du début de la série). S’ajouteront parfois un personnage Juif ou deux, mais avec toute la retenue du monde et généralement de façon très passagère, comme Rachel Menken ou plus tard, l’olibrius Michael Ginsberg ; évidemment ce sont des Juifs new-yorkais, donc très blancs eux-mêmes. En-dehors de ça, c’est la banquise.

Mad Men fait peut-être un travail incroyable en matière de représentation des femmes blanches, mettant en avant les femmes qui, dans l’ombre des maisons pavillonnaires de banlieue ou des bureaux new-yorkais, vivent péniblement selon le bon vouloir des hommes, mais sitôt qu’il s’agit de mettre en images les histoires des personnes de couleur, alors là ya plus personne. Si : un liftier noir dans les premières saisons (généralement réduit au quasi-silence), quelques subalternes par-ci par-là…

On pourrait arguer que dans les années 60, ces personnes étaient réellement invisibilisées. Et c’est vrai. Le problème c’est que les femmes, en-dehors de leur objectification, l’étaient aussi, et que Mad Men trouve pourtant le moyen de leur offrir des histoires autour, notamment, de cette invisibilisation ; pour les personnes de couleur (et pire encore, les femmes de couleur), la série semble totalement incapable d’essayer de prendre le même chemin. Les personnages noirs n’ont jamais le temps de s’étendre sur leur ressenti (exception faite de l’ascenseur au moment où les télévisions pour « negroes » seront évoquées, et ce sera de courte durée).

Il faudra attendre le début de la saison 6 (SIX) pour que deux personnages noirs soient à l’antenne simultanément et se parlent ; le Racial Bechdel Test aura mis énormément de temps à être mis en œuvre, et encore, la moitié de la conversation portera sur les personnages blancs (l’autre moitié sur un mariage).

Et pourtant, Mad Men n’hésite pas à aller piocher dans les luttes pour les Droits civiques dans plusieurs de ses intrigues, parfois de façon très anecdotique (un passage à la télé), parfois de façon plus appuyée (Paul décide de partir manifester avec sa petite amie noire ; évidemment tous les dialogues relatifs à cette intrigue tourneront autour de Paul et pas du tout de, si, oui, vous savez : les Droits civiques). Mais presque systématiquement, c’est fait en explorant la façon dont les blancs réagissent à ces évènements. Et. Uniquement. Eux. Pire encore, les trois quarts de l’épisode sur la mort de Martin Luther King nous proposent de vivre les réactions et émotions des personnages blancs, pourtant forcément moins touchés que la communauté noire ! J’ai cru que j’allais hurler de bonheur quand finalement la conversation a inclu (brièvement) des personnages noirs. Comment peut-on être aussi tone deaf ?

S’il semble plus que justifié de montrer, de la même façon que pour le sexisme, les manifestations d’un racisme ordinaire et parfaitement intégré dans les moeurs, en revanche se borner à ces démonstrations sans jamais donner la parole aux personnages de couleur (noirs ou autres) est insupportable. En début de saison 4, dans ce qui est sûrement la tentative d’écriture la plus aveugle de la série, Peggy va même prendre conscience de son niveau très faible de politisation, et s’énerver auprès de ses collègues : l’un des clients refuse d’embaucher des noirs, et à cela, Peggy dit stop, c’est insupportable. Et on a envie de montrer la liste des noms au générique à Matt Weiner et de lui dire : « ouais ? montre-moi donc l’acteur noir dans ta série ? ». Il n’a apparemment pas du tout un sens aiguisé de l’ironie. Et il faudra plus d’une saison pour que Mad Men se décide à embaucher une actrice noire récurrente (Teyonah Parris, incarnant la secrétaire Dawn Chambers), avec un rôle minimaliste, généralement utilisée uniquement pour que les autres protagonistes puissent dire qu’il y a une noire à l’agence. La mise en abime est forte.

On n’aura que des aperçus très brefs de l’existence de Dawn ; ce qui est dommage car il s’avère que c’est une femme avec un caractère admirable, à la fois forte tête et patiente, qui aurait pu avoir de très belles intrigues. Par la suite, deux autres femmes noires feront de brèves apparitions dans les bureaux, une autre assistante, Shirley, et la secrétaire de Peggy, Phyllis.

Mais tel est Mad Men : très engagé sur plein de choses… mais totalement incapable de s’aventurer sur le terrain racial. Ce qui ne serait pas si insupportable si on ne voyait pas les intrigues féministes réussies à côté de ça. Dis, Matt, un mot pour toi : intersectionalité.

TRUTH IN ADVERTISING

En-dehors des aspects et/ou des commentaires sociaux, c’est évidemment la publicité, tant pour sa dimension créative que bien-sûr commerciale, que Mad Men étudie.

Le premier épisode reste l’un des plus marquants à mes yeux : Don et son agence, désemparés face à une industrie du tabac de plus en plus affaiblie par les rapports scientifiques et les déclarations gouvernementales, ne savent pas comment promouvoir les cigarettes tueuses. Il leur est impossible d’avancer l’argument de la santé qui était le leur jusqu’à alors : et maintenant ?

Eh bien maintenant, on ne peut pas dire ça. On peut donc dire tout le reste ! Don Draper invente la publicité sous nos yeux, et nous sommes aussi ébahis que ses clients. Là où les messages étaient autrefois simplistes et descriptifs, désormais c’est l’imaginaire et un brin de manipulation qui vont décider du succès des campagnes. Mad Men va chroniquer l’excitation un peu incertaine des premières campagnes parfois osées ; parfois il s’agira d’introduire des références à de véritables publicités, mais le plus souvent, la série inventera de toute pièce des affiches, des spots publicitaires imaginaires pour des marques tantôt réelles, tant imaginaires également.

Mad Men chronique également les évolutions du métier.

Sur un plan théorique, d’abord ; le premier épisode nous rappelle que le travail de recherche est encore balbutiant (et incompris : tous repoussent l’idée d’un deathwish), il sera capital par la suite lorsque Faye Miller fournira ses services à l’agence de Don. La saison 4 rappellera aussi de façon croissante comment la publicité et la communication deviennent de plus en plus proches (pour le meilleur et pour le pire), comment les ad men eux-mêmes doivent réviser leurs pratiques, par exemple en procédant à des PR stunts ou en ayant recours à la presse via des interviews mettant en avant des aspects et/ou des personnalités de l’agence. Il ne suffit plus de faire de bonnes pubs, il faut qu’on sache que les pubs sont bonnes, il faut qu’on sache qui sont les publicitaires derrière ces bonnes pubs, il faut qu’on fasse parler de soi, des marques, de tout. Comme chaque évolution, les homme de la trempe de Don Draper verront ces changements d’un oeil pessimiste, mais on peut, au fil des saisons, apprécier la façon dont beaucoup deviennent une seconde nature pour les agences. Pour insister sur cet aspect abstrait, Mad Men va de plus en plus souvent nous parler de publicités… que nous ne verrons jamais.

Il faut dire que sur le plan technique aussi, les choses changent. De l’utilisation exclusive du dessin à l’emploi de la photographie, les affiches des ad men évoluent ; montrer un dessin à l’écran est plus facile que d’obtenir le photoshoot parfait de façon efficiente, aussi Mad Men se débarrasse-t-elle le plus souvent possible de la perspective du produit fini. Même chose pour les publicités filmées, qui sont difficiles à mettre en place pour la série de façon fluide, et qui seront très rares alors que leur place croit exponentiellement avec l’importance de la télévision dans les foyers. A mesure que Mad Men avance, c’est surtout le processus de création et la technique de vente qui priment, ainsi que ce qui leur fait obstacle au sein de l’agence.

Ah, toutes ces campagnes que nous avons vues naitre, souvent dans la douleur, au sein des bureaux de nos publicitaires préférés, et qui ne nous apparaissent finalement jamais !

Mais autour des question créatives, il y a aussi les questions purement commerciales et pécuniaires. Pour son premier épisode, Mad Men mélangeait un peu les deux : on ne saisissait pas forcément la différence entre le rôle de Don, et celui, par exemple, de Pete. Je vous rassure, Pete aussi a longtemps eu du mal à accepter la différence. Mais progressivement la série va insister sur la création de deux mondes fonctionnant côte à côte bien que se méprisant ouvertement. Lorsque Don, Roger, Bert et Lane fondent leur agence, cela se concrétise par la création d’un espace où se retrouvent les créatifs (un open space au centre de l’agence), et par la suite, les commerciaux obtiennent leur propre étage. Ces deux mondes sont cloisonnés en théorie, mais devant les clients, chacun ne rêve que d’usurper un peu du génie de l’autre : les commerciaux se rêvent en créatifs, et les créatifs pensent avoir les arguments de vente massue. Cela ne fonctionne pas toujours de la sorte, et ce sera l’occasion de nombreux points de friction dans Mad Men.

Dés qu’il s’agit des « Acquisitions », les personnages ont tendance à être plus sanguins, plus à cran sûrement aussi. Le stress est différent de celui de Don et des créatifs butant contre la page blanche : ici, les Roger, les Pete, les Ken, doivent sans cesse ménager la chèvre et le chou, faire mine d’être à la disposition du client, le divertir de toutes les façons possibles, être obséquieux, négocier en permanence leur attention ; dans ce domaine il n’existe pas de récompense, seulement l’argent. Personne pour taper sur l’épaule quand Pete décroche un contrat, comme on peut saluer l’élégance d’une campagne publicitaire imaginative et osée. Un peu comme les services secrets, les Acquisitions n’existent aux yeux des autres que par l’échec : on ne remarque le travail des commerciaux que lorsqu’un contrat est perdu.

C’est le royaume de la frustration, mais aussi de l’ambition brute, l’une alimentant l’autre et vice-versa. Souvent négligés, les commerciaux des agences publicitaires sont généralement en prise à des doutes bien plus lisibles que ceux de Don. Ils tentent d’entreprendre par eux-mêmes ou se ménagent des projets sur le côté. Ou bien boivent d’un air blasé, dans le cas de Roger Sterling. Mad Men prend souvent le temps de parler de ces personnages que l’histoire de la publicité a déjà oubliés. Ceux qui n’ont pas eu de grandes idées, mais ont su faire le nécessaire pour que les créatifs puissent populariser les leurs. Ce sont des contes tristes, des tragédies grecques et des comédies de boulevard qui se jouent autour des contrats des annonceurs, et Mad Men rend, là encore, très bien hommage à ces profils d’artistes éconduits.

SEX, LIQUOR & ROCK’n’ROLL

Pour survivre dans ce monde de fous, chacun a son truc. On ne va pas se mentir : généralement, c’est de l’alcool. A part le tabagisme, Mad Men ne rend rien plus glamour que l’alcoolisme : ça fait partie de son identité.

Tout en révélant à intervalles réguliers les dangers qui vont avec, la série répète une litanie impertubable de verres qui s’entrechoquent, de glaçons qui chutent au fond d’un verre vide, de bouteille qu’on débouche, de bouteille qu’on vide, de bouteille qu’on commande. Dans Mad Men, tout le monde boit pour oublier qu’il boit. Et pourtant on trouve le moyen de pointer du doigt les alcooliques (Don et Roger, à plusieurs reprise, le feront tout en avalant leur liqueur préférée à grande gorgées), ceux qui ne savent pas se tenir, ceux qui ont eu le verre de trop, ceux qui n’ont pas la classe. Dans un univers d’alcooliques fonctionnels, on a vite le tournis devant les quantités ingérées et les conséquences sur le quotidien : publicitaires qui font des siestes pour cuver dans leur bureau, habitude de tout faire saoul (surtout approcher les nombreuses femmes de la série en les croyant aussi offertes qu’une bouteille de vin ouverte), conduite avec les yeux injectés de sang, tout y passe.

De la même façon, on parle des cancers du poumon des autres en tirant sur la 712e clope de la journée. Pas de dissonance cognitive, non.

Bien-sûr, cela fait partie du catalogue de choses « typiques », « d’époque », « pittoresques », que Mad Men tient à nous offrir pour créer l’immersion dans les années 60. Mais ça fait souvent froid dans le dos.

La chose est acceptée (à des degrés divers bien-sûr) en-dehors de Madison Avenue. Dans toutes les couches de la société, à tous les évènements, sous toutes les latitudes explorées par la série, on boit comme si on craignait que la Prohibition ne revienne. On fume ensemble, c’est convivial, et ensuite on tousse ensemble, c’est convivial aussi. On se plaint des Alcooliques Anonymes qui ruinent tout, tout en partageant un verre à 11h30 du matin. Il est forcément l’heure d’une cirrhose quelque part.

Gare à ceux qui ne peuvent pas suivre. Ceux qui ne veulent pas, aussi – ils n’ont qu’à s’y mettre s’ils ne veulent pas passer à côté de tout. Peggy, qui boit peu (elle préfère consommer du cannabis avec les autres créatifs), viendra au secours de Ted, qui ne sait pas travailler avec un taux d’alcoolémie supérieur à la température de la pièce (en Fahrenheit), mais rien à faire. Et quand Don, tombé en disgrâce, devra promettre de ne boire qu’en présence des clients, dans une agence où tout le monde boit comme un trou, l’ironie est proche de la division par zéro.

Pas étonnant qu’à peu près tout le monde dans Mad Men prenne de très mauvaises décisions, notamment d’ordre sexuel : personne n’a les idées claires. Ou alors juste assez longtemps pour regretter et se verser une nouvelle rasade. Les aventures de Don les plus stupides commencent en général avec un état d’ébriété avancé (et pas toujours partagé par ses conquêtes ; d’une façon générale, dans Mad Men, les femmes sont leurs gardes, en substances comme en amour, plus que les hommes). Ça n’aide évidemment pas la propension au ratage amoureux de Don Draper.

Entre les femmes qui essayent de se libérer sexuellement (Joan, de longue date, mais aussi progressivement Peggy ou même Betty) et les hommes qui se pensent libérés mais sont en fait tenus prisonniers par leurs addictions, le sexe dans les années 60, ça ne fait pas franchement envie. D’autant plus que Mad Men pousse très rarement la mise en images de ce côté-là, n’érotisant pas souvent les situations, soulignant au contraire leur côté maladroit, ivre, indécis, colérique ou dysfonctionnel. Oui, certaines nuisettes de Betty Draper sont à tomber par terre, mais les hommes ne les voient pas ; Mad Men décrit une ère où l’érotisme n’a pas lieu d’être dans la chambre à coucher, puisque les hommes se sentent déjà autorisés à passer à l’acte n’importe quand ; peu leur importe d’être excités par une femme, leur excitation vient d’eux-mêmes, de leur sensation de pouvoir, de leur besoin de s’assurer qu’ils le détiennent toujours à tout moment (et bien-sûr, de l’alcool). Certains scénarios joués par Don, par exemple avec Megan au début de leur mariage, avec ses maîtresses Bobbie ou Sylvia, mettent plus en exergue les relations de pouvoir (et leur tentative de distorsion par les femmes en question) que de véritables mises en scène affriolantes.

Au cours de la série, sûrement parce que je suis moi-même une femme, je n’ai pu m’empêcher d’imaginer ce que ce devait être que de partager un bureau, une chambre, une vie, avec des hommes empestant le tabac et l’alcool. Ah tout de suite, le Don Draper, il fait beaucoup moins envie. Comme le dira Ginsberg : si Don n’était pas bien fait de sa personne, il serait un loser comme tant d’autres, pathétique, repoussant. Et c’est la même chose pour Roger, un vieux beau qui préfère se remplir de vodka comme une gourde, que de se passer d’alcool et ainsi préserver sa santé : sans cet outil pour être charmeur et drôle et pétillant, qu’a-t-il ? Rien. Il n’a même pas un contrat, comme on va l’apprendre en cours de saison 4…

Et c’est ce que, avec le temps, Mad Men va d’ailleurs s’ingénier à démontrer, silencieusement : un Don dévasté par l’obsession pour l’alcool, qui lui sert plus de béquille que de canne à pommeau pour dandy. La série enlève toujours plus de clinquant au mode de vie de ses protagonistes. Ironie du sort, la popularité de Mad Men doit beaucoup à une lecture superficielle de ces ingrédients : oui, Don Draper et ses pairs accumulent les verres, les cigarettes et les conquêtes, mais les années 60 ne sont pas sexy, elles sont toujours plus sordides.

CHEMIN FAISANT

Et puisqu’on parle d’évolution, il faut reconnaître que le character development dans Mad Men est impeccable. Pas tellement celui de Don, qui passe beaucoup de temps à recopier les mêmes démarches (avec généralement les mêmes effets), et où on recycle au moins une fois par saison le thème du « que va-t-il se passer si quelqu’un découvre la vérité ?! ». (Spoiler : rien. Bert Cooper, Pete Campbell, Faye Miller ou finalement Peggy Olson apprendront la vérité sur Don/Dick, et ça aura absolument -712 effets sur son existence)

Mais pour tout le reste de l’univers Mad Men, les portraits évoluent avec intelligence.

Évidemment, Peggy, introduite dans le premier épisode et détentrice d’un temps d’antenne nous permettant rapidement de conclure qu’elle est l’un des personnages principaux de la série, va être l’élément le plus mouvant au fil des saisons. De secrétaire introvertie (elle est Catholique pratiquante, qui plus est) à créative épanouie dans sa vie professionnelle et personnelle (autant que faire se peut), Peggy va passer par mille nuances. C’est un personnage absolument magnifique, qui, comme je l’expliquais plus haut, a en plus l’avantage de faire partie de ceux qui communiquent abondamment leurs émotions au spectateurs.

Ses petites humiliations et ses grandes victoires, même si les premières sont plus fréquentes que les secondes, nous sont détaillées une par une. Il n’est aucune émotion de Peggy qui nous soit étrangère, et toutes ses réactions sont toujours dépeintes comme sensées, logiques, et s’inscrivant parfaitement dans la trajectoire du personnage. Peu de personnages de Mad Men sont aussi cohérents avec eux-mêmes… et avec nous-mêmes.

Comparativement, l’évolution de Joan est plus saccadée, plus complexe. Joan a la trentaine au début des années 60 : c’est une jeune femme d’une autre époque qui nous apparaît, comme une œuvre achevée, sûre d’elle à tout moment, capable de naviguer avec assurance dans le pool des secrétaires, au milieu des ad men, où tout simplement avec les hommes. Joan ne veut pas évoluer : elle est très satisfaite de là où elle est, et a vraisemblablement été éduquée dans l’idée que ses options étaient limitées. Les premières fois où elle fait l’erreur d’être un peu plus ambitieuse que cela (auprès de Harry Crane pour lequel elle lit des scénarios afin de placer des pubs à la télévision), elle se fait renvoyer dans les cordes sans vraiment protester : elle est furieuse, mais elle garde sa colère pour elle, ne cherche jamais à remuer ciel et terre pour obtenir ce qui lui est dû. Et pour cause : elle ne pense pas, comme Peggy peut le faire, que quoi que ce soit lui soit dû.

Le personnage finit tout de même par se trouver une nouvelle trajectoire lorsque ses plans de mariage dégénèrent. Son mari (qui l’a violée lorsqu’ils ne faisaient que sortir ensemble, et là encore elle n’a rien dit à quiconque, même pas à lui) est un tocard qui se rêve chirurgien de renom… et ne sait en fait rien faire de ses dix doigts. Il finit par s’enrôler pour l’armée, signant un second « tour of duty » sans même en informer sa femme. C’est cet ultime électrochoc qui lance Joan sur la piste d’une amélioration personnelle, qui passe en grande partie par une vie professionnelle où jusque là, elle ne s’était pas autorisée à viser haut. Les dernières saisons sont vraiment une chance incroyable pour Joan de se révéler à elle-même et, surtout, aux autres, puisqu’elle n’a pas perdu l’assurance qui la caractérisait depuis le premier jour.

Mais je veux ici parler d’un de mes personnages préférés, à plus forte raison parce qu’il est l’un des rares personnages masculins à se montrer de façon aussi complète que les personnages féminins : Pete Campbell.

Initialement présenté comme un arriviste méprisable dans le premier épisode, Pete va progressivement se transformer en un personnage beaucoup plus complet, construit autour d’une succession de blessures d’amour-propre. C’est cette vulnérabilité qui empêche Pete Campbell d’être un « méchant » dans Mad Men : la série préfère tantôt le ridiculiser, tantôt s’apitoyer sur son sort, et parfois, dans plusieurs éclairs de génie, simplement nous inviter à vivre ces blessures avec lui tandis qu’il panse ses plaies laborieusement dans un coin de l’agence avec une mine écœurée. Je soupçonne aussi sincèrement Vincent Kartheiser d’être foncièrement trop bonne pâte pour être totalement détestable.

Pete a d’étonnants daddy issues (que Don personnifie à l’envi), jamais vraiment résolus. Il voudrait dans un premier temps être Don (Mad Men va bientôt se débarrasser de cet aspect), et puis finalement, il voudrait être son égal. Comme Peggy, il se voit dans les yeux injectés de sang du créatif le plus en vue de Madison Avenue ; il voudrait autant lui plaire que lui prouver qu’il aurait dû lui plaire depuis le début. Il y a un côté revanchard chez Pete, mais qui dépasse le simple appât du gain ou de la gloire. Même le wine & dine, qui est pourtant son fond de commerce, le divertit peu, et il ne vit que pour aller à la confrontation, comme pour rappeler perpétuellement à Don qu’il existe.

Pete est humainement petit, mesquin et revêche, mais il en est aussi passablement conscient. La série regorge de scènes pendant lesquelles, après s’être pris un énième revers (généralement matérialisé par la désapprobation ou une confrontation avec Don Draper), Pete se retrouve seul face à l’image qui lui est renvoyée de lui-même. Et c’est absolument le seul personnage masculin de Mad Men à être, au même titre que les multiples personnages féminins, renvoyé au regard que les autres portent sur lui. Pete est d’autant plus désabusé qu’il est convaincu de tout faire « dans les règles » : épouser la bonne petite femme, faire de son mieux à l’agence, etc., mais l’univers a une toute autre version des faits.

Perpétuellement déçu, surtout de lui-même, Pete n’est pas un tombeur (la série sous-entend régulièrement que les femmes partagent cette opinion), et ne trouve de succès avec les femmes que si elles sont fragiles. C’est le cas de Peggy au début de la série, ravie grâce à sa naïveté ; idem pour Trudy qui va s’avérer être docile pendant les premières années de mariage ; et enfin, la seule autre vraie conquête extraconjugale de Pete, la dépressive Beth, est également vulnérable. Ce n’est pas simplement que Pete Campbell soit le genre de loup à s’attaquer aux bêtes blessées du troupeau ; c’est aussi, voire surtout, que Pete est lui-même l’un des personnages les plus ouvertement vulnérables de Mad Men. Même Peggy (après leur aventure, ils continuent d’être montrés l’un comme le négatif de l’autre) a une plus grande faculté que lui à se reprendre.

En d’autres temps, peut-être que Pete aurait eu une chance d’être heureux. Il apparaît qu’il est assez imperméable aux rouages de la société des années 60 (par exemple il ne comprend pas le racisme), qu’il se rêve en « mâle alpha » essentiellement parce qu’il ne pense pas qu’il existe un autre type d’homme, et qu’en plus, il vient d’une famille très aisée où la flexibilité ne lui a jamais été apprise. Je crois sincèrement que de tous les hommes de Mad Men, Pete est (peut-être avec Henry) celui qui apprécie la fin du 20e siècle. C’est tout le mal que je lui souhaite.

BABIES HAVING BABIES

La parentalité est une thématique très forte de Mad Men, mais forte en cela que c’est presque toujours par ses défaillances qu’elle se distingue. Au début de la série, la seule mère que nous connaissons est Betty Draper, mais, la mère qu’elle incarne a en réalité deux visages.

Comme pour un peu tout chez Betty, être mère c’est avant tout renvoyer une image. Une image de perfection (en tous cas de perfection pour son époque), d’irréprochabilité et d’attention. Être mère au foyer, pour Betty Draper, c’est avant tout performatif : il s’agit de prouver aux voisines qu’on a l’étoffe d’une parfaite maîtresse de maison, d’une femme dont les enfants se tiennent toujours parfaitement. La loi du genre est dure, mais c’est la loi : pour cancaner elle aussi dans le dos des autres femmes du quartier, Betty sait bien qu’elle va être âprement jugée pour tout ce qu’elle fait jusque dans les moindres détails ; pire, elle sait aussi qu’elle va être jugée à travers la façon dont ses enfants sont perçus, dont sa maison est perçue, et même dont son mari est perçu. Pourtant, plus que ces clichés de voisinage qui pourraient s’appliquer à n’importe laquelle de ses contemporaines, Betty a aussi la particularité d’être appliquée à envoyer une image de mère parfaite… à son propre mari.

Elle a sans cesse besoin de se présenter sous le meilleur jour possible aussi bien à Don que, plus tard, à Henry. On la verra régulièrement prendre à partie son époux suite à une dispute avec un enfant (généralement Sally) ou après la manifestation de ce qu’elle considère une offense (généralement Bobby). Betty est du genre à transformer le seul autre adulte de la maison en un témoin et un juge à la fois : elle s’empresse de faire valider ses décisions éducatives, n’hésite pas à expliquer tous les travers qu’elle reproche à l’enfant concerné, insiste encore et encore jusqu’à recevoir l’assentiment de Don ou Henry. C’est la démonstration permanente : regarde comme je suis une mère exigeante et comme je travaille bien à mouler des enfants parfaits.

Par-dessus le marché, Betty ménage à côté de son identité de mère une identité d’épouse ; et là encore, elle dans une forme permanente de recherche de validation. Sa fragilité, sa naïveté, ses questions, ses protestations, sont très vite perçues comme potentiellement feintes, ou artificiellement accentuées. Quand on voit avec quelle assurance Betty est capable de gérer la plupart des confrontations avec ses enfants (et les enfants en général ; voir aussi : Glen) en n’hésitant pas ou si peu, on se demande à quel point Betty est aussi vulnérable qu’elle ne le montre à Don. L’idée que se fait Betty de son rôle d’épouse est à l’opposé de son rôle de mère : être docile, enfantine presque, est son objectif premier. Elle attend sagement que son époux rentre pour se mettre en éveil et devenir Sally-l’épouse-parfaite. Au point de passer d’un extrême à l’autre à la vitesse de la lumière si soudain les enfants font irruption dans l’univers du couple (ou en tous cas, ce que Betty perçoit comme une intrusion).

Ces deux aspects de la vie de Betty (être mère par rapport au monde, et être mère par rapport à son mari) se complètent d’un dernier trait, à peine plus réjouissant : pour être certaine que sa supériorité est reconnue, elle a besoin d’écraser tout le monde. « I’m thankful that I have everything that I want. And that no one else has anything better », lancera-t-elle avec un mélange de douceur et de venimosité lors de Thanksgiving en saison 5.

Les autres parents sont toujours médiocres aux yeux de Betty. Lorsqu’une voisine fraîchement divorcée s’installe avec ses deux enfants dont Glen, Betty décrète que les enfants sont malheureux ; puis, quand il s’avère que Glen s’approche trop, et que sa mère commence à voir d’un mauvais oeil les rapports que Betty entretient avec le petit garçon, Betty change totalement de cap et décrète que le petit est fou, voire dangereux. Son obsession à éloigner Sally de Glen dans les saisons suivantes, régulièrement, ne vient de rien d’autre que ce type de changements de cap. On trouve régulièrement ce genre de réactions, basées sur la désapprobation des méthodes et un rapport compliqué à la validation par autrui ; c’est d’ailleurs à peu près le même schéma qui se reproduit lorsque sa belle-sœur essaye de s’occuper du père de Sally (qui perd ses esprits et est donc plus ou moins considéré comme un enfant à nouveau). Sans avoir aucun élément sur lequel se baser, Betty décrète que la belle-sœur fait un travail déplorable, ne s’occupe pas correctement, et ainsi de suite.

Plus Betty est douce avec Don, plus elle accuse de tous les maux les femmes de son entourage. Personne n’est épargné au long de la série : la compagne de son père, la femme de son frère, ses voisines, son amie d’équitation… elle les soupçonne toujours du pire, d’être de moins bonnes femmes au foyer qu’elle en particulier. Au contraire, quand ses reproches sont adressés à Don, soudain elle n’a plus rien à redire sur le reste de la planète.

C’est assez typique, osons le dire, de femmes vivant dans un milieu patriarcal : Betty ne connaît rien d’autre qu’un sordide esprit de compétition, car il lui est vital de s’attirer l’attention des hommes, et pour cela, diminuer la performance des autres femmes est donc un outil vital.

Betty a besoin que son mari pense qu’elle est une bonne mère, et cela a au final très peu de choses à voir avec… la relation qu’elle entretien avec ses propres enfants.

C’est particulièrement criant avec Sally, naturellement. La série offrira de nombreuses confrontations (qui s’achèveront de bien belle mais déchirante manière dans les deux derniers épisodes de la série ; ne vous en faites pas, je n’en dis pas plus, j’avais dit pas de spoiler) entre la mère et la fille, pour la simple et bonne raison qu’elles font feu d’absolument tout bois. Betty ne pardonne rien à sa fille, et c’est sûrement générationnel, sans parler du fait que sa propre mère était apparemment pareille. Mais très vite, Sally Draper elle-même commence à poser un regard sans concession sur les actions de sa mère, la rupture étant consommée après la mort de Grand-Père Gene.

Betty est avec sa fille aînée dans une logique de redressement, alors que la plupart du temps, la petite se contente d’être une enfant ; mais Betty n’a, en réalité, aucune patience pour les bêtises d’enfant. Elle n’est pas vraiment proche de Bobby non plus, et son comportement maternel vis-à-vis de Baby Gene sera largement compliqué par le transfert qu’elle fait (elle s’est convaincue que le bébé était une continuité de sa relation avec son défunt père).

Mais vers la fin de la série, à nouveau, on la verra demander à Henry s’il pense qu’elle est une bonne mère, aimante. Henry a une réponse beaucoup plus diplomatique que la mienne…

Bien-sûr, le rapport de Betty Draper/Francis à ses enfants est loin d’être déconnecté du rapport de Don à sa propre mère. C’est d’ailleurs assez fou que, sans rien savoir de son passé, Betty ait trouvé une façon de se conformer à l’idéal maternel que nourrit Don.

Celui-ci a connu une vie familiale tragique pendant les premières années de sa vie ; il n’a pas connu sa vraie mère, qui de toute façon était une prostituée donc considérée comme quantité négligeable ; son père s’est remarié à une femme qui est d’une grande dureté avec lui, même s’il semble parfois y avoir de brefs moments de trêve entre eux. On ne le saura que très tard, mais Don a eu un bref aperçu de la mère idéale via une prostituée qui a pris soin de lui avec patience quand il était malade, à l’adolescence – bon, elle l’a quand même défloré ensuite. Don a sélectionné Betty pour ses qualités de mère douce et aimante, sans vraiment s’apercevoir, du moins seulement dans des situations extrêmes, que ce visage, elle le lui réserve, mais l’offre très rarement à ses propres enfants. Ou alors avec maladresse.

Parfois, je me suis surprise à penser… juste, je ne sais pas, imaginez un peu celle qui vit à l’intérieur de Betty Draper, et ne demande qu’à voir le jour ! Betty est un personnage plein de promesses dont, hélas, l’éducation empêche que la chrysalide ne puisse enfin devenir papillon.

Dans Mad Men, hélas, les mères sont encore souvent des produits de leur époque : intransigeantes, dépourvues de douceur, et promptes à partir dans les extrêmes. La mère de Peggy n’est pas autrement, par exemple, et il faut encore y ajouter ses croyances catholiques qui ne font rien pour arrondir les angles.

Mad Men questionne beaucoup moins la paternité, comparativement. Pour Don, la réalisation qu’il est père de créatures bonnes à aimer vient sur le tard ; avec Bobby, il réalise un jour qu’il aime son enfant (le sentiment est neuf même si le petit garçon a déjà plusieurs années), et c’est presque brutal à découvrir. Il faut dire que Mad Men se fait forte de nous rappeler que Don n’a qu’une notion très vague des rapports père-fils, de par sa propre expérience désastreuse avec un père souvent méprisant, et de toute façon mort alors que Dick n’était qu’adolescent. Rares sont les autres opportunités de parler de pères et fils, mais on peut mentionner les rares séquences de Ginsberg, perpétuellement agacé par son père qui, lui, affiche en permanence sa déception devant le manque de « normalité » de son fils.

Dans les premiers temps, Don n’est pas très proche de sa fille non plus, qu’il voit tout juste le soir en rentrant, et encore. Progressivement, la petite fille puis surtout, la jeune fille, s’octroie une place dans la vie de son père, un peu malgré lui. Ne sachant presque jamais comment s’adresser à elle, Don oscille généralement entre la condescendance qu’on offre aux enfants et… la franchise. Sally connaît sûrement mieux Don que Betty ou Megan elles-mêmes, pour le pousser régulièrement hors de sa zone de confort et exiger des réponses à ses questions.

La relation père-fille de Don et Sally ne va jamais d’elle-même, mais Mad Men rappelle aussi quelles sont les alternatives en cas d’échec, en proposant pour comparaison la relation de Roger Sterling à sa propre fille Margaret. La plus saine serait éventuellement la relation entre Betty et son père, mais cette partie est laissée à l’imagination : ce que nous voyons de leurs rapports, une fois que la démence commence à frapper Gene Senior, empêche toute relation fusionnelle d’une petite fille à son père. Betty aura même une expérience très malheureuse lors d’une visite…

ODE A L’INSONDABLE

Ce qu’il y a de plus intéressant dans Mad Men, c’est tout ce qu’il y a autour : la façon dont les fans vivent la série. Découvrir comment d’autres personnes interprètent et théorisent sur les épisodes et les arcs, et donc sur les personnages, est sûrement ce qui fait de Mad Men le succès qu’on connaît.

Pour ce que j’en perçois, c’est un peu comme si Mad Men était un espace onirique vierge : les images apparaissent parfois comme sorties de l’éther, comme sous l’effet d’idées griffonnées sur un coin de serviette en papier, abandonnées au spectateur qui peut alors leur donner le sens qui lui sied le lendemain au réveil. Nous faisons tous le même rêve chaque dimanche soir, mais nous n’y lisons pas les mêmes signes. Mad Men est le paysage téléphagique ultime : le spectateur peut regarder encore et encore, et chaque fois y voir des formes différentes. Parfois il semble être possible de comprendre le message, ou on est submergé par l’impression que certaines histoires se connectent à nous personnellement. Il est toujours possible de se voir, de voir Matthew Weiner, de voir les victimes d’un célèbre tueur en série, même. Mad Men est la création de chacun, et pourtant, le moindre détail appartient à Weiner.

Au terme de mon marathon, la semaine dernière, j’ai décrété qu’étant à jour, je pouvais enfin me permettre d’aller lire quelques articles, peut-être même quelques reviews sur la série. En plus, ayant pris des notes, je me suis sentie protégée par le fait que mes opinions étaient déjà formées. Et pourtant, la plupart des articles et reviews que j’ai grignotées m’ont rappelé qu’on ne regarde pas Mad Men : on y voit des fragments à travers le prisme de notre propre subjectivité. Beaucoup de séries en rêvent, peu y parviennent comme Mad Men.

L’ingrédient secret, c’est la symbolique. Mad Men repose bien plus souvent sur des associations et des références voilées, que sur de véritables trames narratives. A de nombreuses reprises, le drama décide d’enterrer des intrigues, de les faire brutalement renaître une à deux saisons plus tard, de passer sous silence des dénouements. Loin de l’idée qu’on se fait d’un ensemble show, certains personnages sont en retrait pendant des arcs entier, n’apparaissant que pour délivrer quelques lignes sibyllines ou ponctuer l’étrangeté d’une situation.

A cette narration décousue, qui force le spectateur à chercher des signes et à leur donner un sens, il faut aussi ajouter les scènes elles-mêmes et leur tonalité. Le style de commentaire de Mad Men, c’est le visual lampshading : quand deux personnages discutent d’un sujet, leurs actes offrent généralement un contraste avec leurs paroles (comme parler de cancer des poumons en fumant comme des pompiers, mettons). Pour le reste, c’est laissé à l’entière discrétion des spectateurs, les scénarios et bien souvent, les personnages, ne portant aucune forme de jugement sur ce qui se dit ou fait. Un personnage exprime sa frustration ? La scène va s’achever sur des silences lourds de sous-entendus… mais lesquels ? C’est au spectateur d’interpréter. Et il s’avère que nous interprétons tous différemment, pour ce que j’ai pu voir.

C’est un peu Le Livre Dont Vous Êtes le Thérapeute, et ça explique sûrement que Mad Men existe autant dans les imaginaires : entre la part de fantasme sur les années 60, et les possibilités infinies d’appropriation des thèmes, c’est l’une des rares séries à exister plus en-dehors de l’écran qu’au-dedans.

Même quand il s’agit de reprendre des évènements historiques ou d’utiliser l’importance croissante des médias (regardez la fréquence à laquelle les écrans sont allumés pendant la saison 6, et qui les regarde par rapport aux premières saisons, le glissement est saisissant), c’est toujours avec à l’esprit l’envie de cultiver l’imaginaire ou la mémoire des spectateurs. Pendant que les personnages vivent un moment « je me rappelle où j’étais le jour où », les spectateurs eux aussi s’abîment dans la contemplation de là où ils étaient, où bien leurs parents.

Mad Men parvient à lancer chaque spectateur sur le chemin de ses propres pensées.

Il y a peu je vous parlais de tout ce qui se passe pendant qu’on regarde une série, et qui semble la faire parler, démarrer un dialogue. Pendant Mad Men, il y a des tas de fois où j’essaye de comprendre ce qu’elle me dit. Je ne suis pas sûre de comprendre son langage, ses double-sens… ou parfois j’ai juste l’impression qu’elle lit son propre dictionnaire et qu’elle ne me demande pas de penser, juste d’apprécier la scène, l’idée qui est derrière. Comme des tentatives unilatérales de communiquer, ou autre chose que de la communication, même. Mad Men n’est pas toujours intéressée par ce que je peux penser de ce qu’elle montre, et donc pas vraiment captivée par l’idée d’une discussion (la rigidité de Matthew Weiner participe aussi à l’impression que la série est imperméable à l’extérieur). C’est peut-être la démarche artistique la plus pure qui soit, de l’art dans tout ce qu’il implique d’un rien élitiste pour qu’on l’apprécie, mais c’est aussi un énorme handicap. La télévision devrait être un dialogue avec le spectateur. Dans mon idéal en tous cas ; ça explique en tous cas une grande partie de ma retenue vis-à-vis de la série, et de son personnage, Don Draper, alias Monsieur J’intériorise Tout Je Ne Dirai Rien.

A tout cela vient encore s’ajouter l’extrême soin esthétique (d’autant plus nécessaire que Mad Men tient énormément à son aspect symbolique), et ça donne vraiment une expérience surnaturelle, parfois presque purement esthétique.

Cette impression répétée que certains épisodes sont avant tout des exercices de style, des tableaux, et que leur portée sur les personnages, et plus encore, sur les intrigues, reste extrêmement minime, déconcerte. Dans ces instants, parfois, je me suis demandée si j’étais capable de comprendre Mad Men, de l’apprécier à sa juste valeur. Sa réalisation généralement dépourvue de musique, ses échanges posés (quelqu’un lance une phrase profonde ; silence ; réponse profonde ; silence), ses longs tableaux scénaristiques, ses fondus lents et vieillots (moins que dans le pilote, mais encore récurrents) ne semblent pas toujours m’atteindre. Ils sont en tous cas à 100 lieues de ce qui se voit dans la plupart des séries américaines, et peut-être que mon regard est formaté, mais je suis cent fois plus intéressée par les moments où l’on aborde véritablement la psyché des personnages, plutôt que dans cette espèce de masturbation esthético-cosmique.

Et c’est d’autant plus agaçant par moments, que Mad Men dépeint une époque où les déballages sont rares, pour ne pas dire inexistants. Les abcès peinent à être percés, parce que les personnages ne vivent pas dans une société où il est admis de se livrer, de questionner son interlocuteur intimement (sauf peut-être si on est Sally), de pousser l’autre à la confidence. C’est ainsi qu’on entretient ces profondeurs insondables où le spectateur peut projeter plein de choses. Parfois voir juste… Parfois juste donner des noms aux nuages.

Pour toutes ces raisons, Mad Men est aussi, voire avant tout, l’expérience d’une ambiance, d’une humeur, d’une couleur émotionnelle. S’abimer dans le verre d’alcool d’un autre et se dire que la vie fait mal, parfois, suffit à apprécier beaucoup d’épisodes de Mad Men. C’est déjà pas si mal, comme proposition télévisuelle.

PERSON TO PERSON

Il ne m’a pas toujours été possible de distinguer ce qui relevait du vrai processus créatif dans Mad Men, et de l’esbroufe pure est simple. Parfois, la surenchère stylistique, le rythme des dialogues (lorsqu’il y en a), et les contemplations philosophiques semblent surfaites. Comme cherchant à me vendre l’idéal d’une série qui n’existe jamais que de façon incomplète. Rappelons que les spoilers sont dans les prochains paragraphes.

Au fil des saisons, j’ai eu tellement de mal avec le mutisme de Don Draper (j’aurais voulu que le personnage me fasse ressentir des choses au lieu de simplement asséner un « j’aime telle femme » ou « qui suis-je ? » presque détaché de la réalité de la série), j’aurais voulu suivre cent personnages plutôt que lui, son mystère ne m’intéressait pas, surtout à la 712 descente en rappel dans les abysses de Dick Whitman, et comme je vous l’ai dit, j’ai trouvé cent fois plus facile de me lier à Pete Campbell. Ou à Frank. Ou à Stan. Ou même Roger, sur la fin de la série.

Je suis sûrement le genre de femme qui n’a pas vécu à la bonne époque pour encaisser les effets opaques d’un Don Draper, et qui, peut-être, n’a pas envie de faire l’effort de revenir en arrière. J’aime que les personnages s’offrent un peu plus à moi, qui ne craignent pas de me dire ce qui les émeut à un instant donné, et à peu près tout le monde sauf Don a su le faire régulièrement ou, au moins, ponctuellement.

On a tant crié au génie de Mad Men qu’il est parfois difficile de déterminer si l’erreur d’interprétation vient de ma part, ou si, non franchement, Mad Men est quand même un peu surévaluée. Un secret ? Il y a sûrement un peu des deux. Quelles que soient ses qualités, Mad Men n’est tout simplement pas mon genre de série, voilà tout. Et c’est peut-être la raison pour laquelle son final m’a donné des espoirs de réconciliation ultime.

Don Draper a-t-il finalement trouvé la paix ? On nous laisse le croire quelques secondes… et c’est alors que Mad Men oscille comme toujours entre le cynisme et le processus créatif pur. Sa dernière ligne de dialogue prend un sens presque violent, surtout avec les images qui clôturent véritablement la série pour lui faire suite. Ce choc dans un premier temps nous fait dire : « l’ordure, éveil intérieur mon oeil ; finalement il a tourné ça en une publicité, encore » !

Et pourtant non : ce qui fait l’efficacité même de cette publicité Coca-Cola, qui restera la pub la plus longue jamais montrée dans Mad Men (et peut-être même dans le cadre d’une série, tout court), c’est la façon dont elle saisit une chose à laquelle les gens aspirent vraiment, et qui s’exprime de façon vive qui en 1970 est un absolu : le désir d’une parfaite harmonie. « You, feeling something, that’s what sells », nous disait-on en saison 1 ; la parfaite harmonie d’après Don Draper, c’est de continuer à ne jamais vraiment s’éloigner de la prochaine campagne de génie. Ce n’est qu’alors qu’il est en paix avec lui-même. Et peut-être un jour, avec le monde.

Don Draper n’est pas un cynique, pas plus que Matthew Weiner, il croient vraiment en toutes ces choses. Ils savent que le pouvoir de l’idéal est éphémère, mais qu’il est réel. Il motive les gens, à acheter oui, mais pas seulement. Il est possible de trouver « the real thing », puis de le perdre dans la douleur, puis d’en trouver un nouveau une version différente, nouvelle, attrayante, bon marché peut-être ; encore et encore. Il est possible de chaque fois vendre un nouveau package pour cette vérité qui nous est à la fois intime et universelle, comme la nature-même de la publicité le prouve : nous cherchons l’harmonie, sous quelque forme qu’elle veuille bien se présenter, surtout si nous sommes sévèrement endommagés. Le rêve américain n’est pas une idée pure, et n’est pas non plus un préfabriqué fourgué à des générations à coups de réclame ; c’est, à cheval entre les deux, une chose vers laquelle tendre, une chose vers laquelle se réfugier, une chose à travers laquelle s’épanouir, une chose grâce à laquelle s’enrichir ; tout à la fois. C’est le mélange de nos espoirs et de notre pragmatisme, ce qu’on en fait mais aussi la façon dont on se laisse transformer.

« The new day brings new hope. The lives we led, the lives we get to lead. New day. New ideas. A new you ». La vie selon Mad Men, c’est trouver quelque chose de vrai, le perdre, et le trouver une nouvelle fois ensuite, même si c’est en promotion.